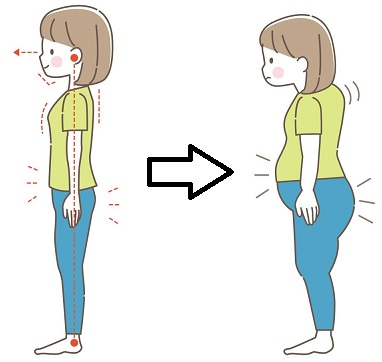

11月4日掲載のコラムで、体重が増えることで血液量の増加、血液の状態、それに伴った血管への負担などを取り上げさせていただきましたが、今回は姿勢や関節などの身体の痛みに関しては、どのような関係があるかについて確認していただこうと思います。基本的に身体は、下からの積み上げられている構造になっております。上半身と下半身を繋ぐ体幹部分には骨盤が存在し、骨盤と連結する形でS字カーブを描く椎骨があり、1番上には頭部が位置しています。そして、背面の上側には肋骨の上に乗っかるように肩甲骨があります。

11月4日掲載のコラムで、体重が増えることで血液量の増加、血液の状態、それに伴った血管への負担などを取り上げさせていただきましたが、今回は姿勢や関節などの身体の痛みに関しては、どのような関係があるかについて確認していただこうと思います。基本的に身体は、下からの積み上げられている構造になっております。上半身と下半身を繋ぐ体幹部分には骨盤が存在し、骨盤と連結する形でS字カーブを描く椎骨があり、1番上には頭部が位置しています。そして、背面の上側には肋骨の上に乗っかるように肩甲骨があります。

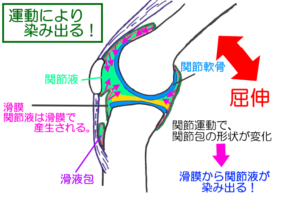

体重が増えると言うことは、増えた分の重りを持った状態で生活しているのと同じ状態と言えます。 その状態が一日中続けば、それを支える膝、股関節、腰部などの連動して働く様々な関節部分は、負担が大きくなります。当然、疲労も早く起こって、姿勢が崩れ易くなって、肩や腰などに部分的な負担が集中し易くなる偏った使い方が顕著に出てしまいます。部分的な負担が大きくなるので、関節の傷害や痛みが出ることになります。

その状態が一日中続けば、それを支える膝、股関節、腰部などの連動して働く様々な関節部分は、負担が大きくなります。当然、疲労も早く起こって、姿勢が崩れ易くなって、肩や腰などに部分的な負担が集中し易くなる偏った使い方が顕著に出てしまいます。部分的な負担が大きくなるので、関節の傷害や痛みが出ることになります。

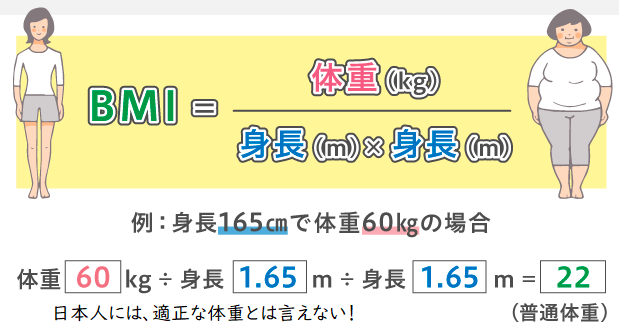

体重の目安として、BMIや身長から計算する標準体重が推奨されていると思いますが、BMIは海外の人の心臓疾患予防を目的に作成されたモノなので、かなり緩い基準になっているだけでなく、欧米人と体格差のある日本人にはあまり適していません。また、標準体重における体重の考え方も実際には個人により筋肉の働きや量に違いがあり、大きく差が出るので、鵜呑みにするのには注意が必要です。

体重の目安として、BMIや身長から計算する標準体重が推奨されていると思いますが、BMIは海外の人の心臓疾患予防を目的に作成されたモノなので、かなり緩い基準になっているだけでなく、欧米人と体格差のある日本人にはあまり適していません。また、標準体重における体重の考え方も実際には個人により筋肉の働きや量に違いがあり、大きく差が出るので、鵜呑みにするのには注意が必要です。

現在、関節に痛みが出ているなら、ご自身の筋肉の働きよりも体重がオーバーしているケースが多いので、

現在、関節に痛みが出ているなら、ご自身の筋肉の働きよりも体重がオーバーしているケースが多いので、 体重を落とすことがこれらの症状を改善する大きな手助けになります。「痛み」は悪いイメージを持ちやすいですが、身体を守るための大切な反応です。痛みがある時は、身体が改善を求めていると捉えて、正しい身体の状態に修正するために正しい運動を行って、改善するように取り組んでいただきたいと思っています。

体重を落とすことがこれらの症状を改善する大きな手助けになります。「痛み」は悪いイメージを持ちやすいですが、身体を守るための大切な反応です。痛みがある時は、身体が改善を求めていると捉えて、正しい身体の状態に修正するために正しい運動を行って、改善するように取り組んでいただきたいと思っています。

by COMO

クリックしていただくと順位が確認できます。