歩行は、正しくできると驚くほどエネルギー効率良く移動できる動作なのです。だから、日常生活の移動手段として直立二足歩行が選択され、機能してきたのだと思います。そう考えると歩行動作改善の目標設定も、エネルギー効率の観点が1つの要素として重要になります。例えば、目的地までをこれくらいの時間で歩きたいと思っても、今の歩き方では力みすぎて途中でバテてしまい、無理だと諦めなければなりません。つまり、歩行の実用性を高めるために歩行動作の改善が求められるのです。

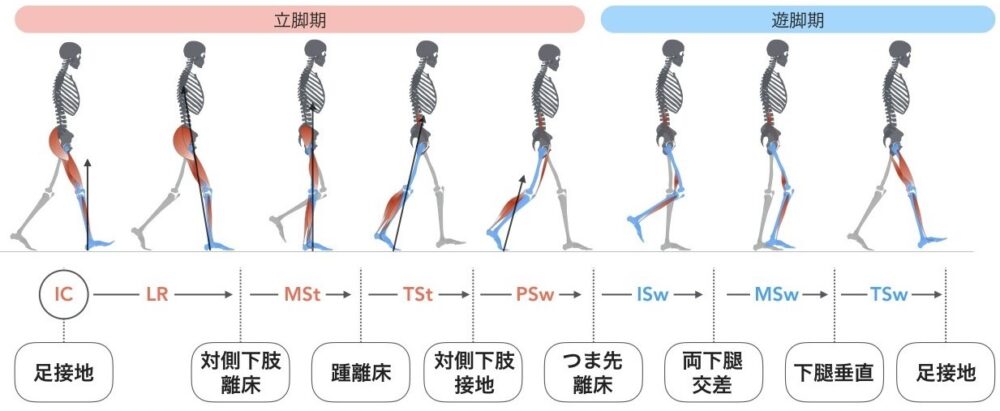

正しく歩くことを考える時に歩行動作全体を漠然と見ていても問題点の把握や改善策の考案には繋がり難いので、一歩の中で「足が地面についている時間」や「足が地面から離れている時間」などのように分類して確認していくとどこで問題が起きているのか把握しやすくなり、改善策も考えやすくなります。歩行周期の分類で代表的なモノが「ランチョ・ロス・アミーゴ方式」です。

正しく歩くことを考える時に歩行動作全体を漠然と見ていても問題点の把握や改善策の考案には繋がり難いので、一歩の中で「足が地面についている時間」や「足が地面から離れている時間」などのように分類して確認していくとどこで問題が起きているのか把握しやすくなり、改善策も考えやすくなります。歩行周期の分類で代表的なモノが「ランチョ・ロス・アミーゴ方式」です。

歩行周期は一方の足が地面に接地した時点から同じ側の足が再度接地するまでを一歩と定義して、その一歩にかかる時間を100%と考えます。そして、その一歩は、立脚期(IC〜PSw)と遊脚期(ISw〜TSw)に大きく分類され、さらに図のように細分化されていきます。 立脚期は「足が地面についている時間」、遊脚期は「足が地面から離れている時間」のことです。両脚についてこの分類を行って歩行周期を重ねると、両脚の立脚期の重なる部分が両脚支持期(Double Support Phase)、それ以外は単脚支持期(Single Support Phase)になります。両脚支持期は先ほどの歩行の定義の部分で説明した「両足が同時に地面についている時間」、単脚支持期は「片足のみが地面についている時間」です。

立脚期は「足が地面についている時間」、遊脚期は「足が地面から離れている時間」のことです。両脚についてこの分類を行って歩行周期を重ねると、両脚の立脚期の重なる部分が両脚支持期(Double Support Phase)、それ以外は単脚支持期(Single Support Phase)になります。両脚支持期は先ほどの歩行の定義の部分で説明した「両足が同時に地面についている時間」、単脚支持期は「片足のみが地面についている時間」です。

よく歩行速度や歩幅などについて年代や性別の平均値が提示されますが、これらの平均値と比較することに意味がないとは言いません。しかし、これらを基準にすると状態によっては改善が難しいことも多いので、平均値は参考程度にして個々の身体の特徴に準じた取り組みが望ましいと思います。生活環境と運動能力を照らし合わせて、目的(何のために)と目標を設定をしていくことが重要です。

よく歩行速度や歩幅などについて年代や性別の平均値が提示されますが、これらの平均値と比較することに意味がないとは言いません。しかし、これらを基準にすると状態によっては改善が難しいことも多いので、平均値は参考程度にして個々の身体の特徴に準じた取り組みが望ましいと思います。生活環境と運動能力を照らし合わせて、目的(何のために)と目標を設定をしていくことが重要です。

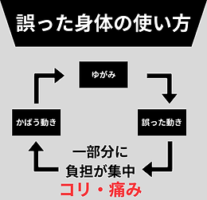

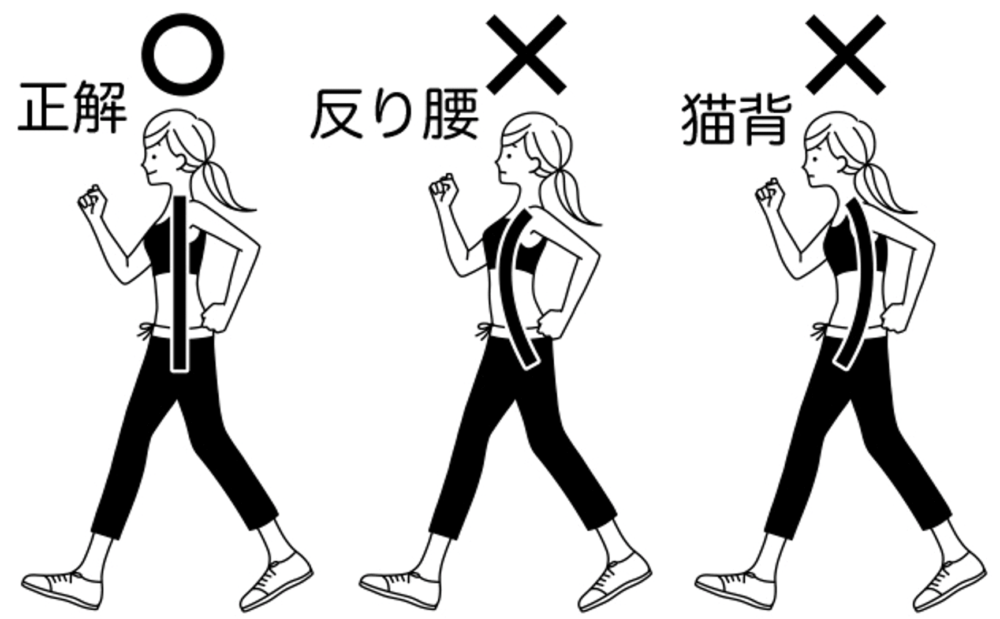

正しい姿勢で歩行できれば、楽な歩行ができますが、崩れた姿勢や自分の使いやすい部分を使った歩行動作では、長時間歩くと部分的な負担が大きくなり、膝や腰などの関節の痛みに繋がってしまいます。運動習慣としてに歩く事を取り入れている方は、1度に頑張りすぎず複数回に分けて歩く事をお勧め致します!

正しい姿勢で歩行できれば、楽な歩行ができますが、崩れた姿勢や自分の使いやすい部分を使った歩行動作では、長時間歩くと部分的な負担が大きくなり、膝や腰などの関節の痛みに繋がってしまいます。運動習慣としてに歩く事を取り入れている方は、1度に頑張りすぎず複数回に分けて歩く事をお勧め致します!

by COMO

クリックしていただくと順位が確認できます。