ヒトは、味覚を頼りに栄養のある新しい食べ物を発見し、毒を避けてきました。その結果、植物の毒には苦みがあるため、苦い食べ物を嫌い、甘さは優れたエネルギー源であるブドウ糖として脳が認識するために、甘い食べ物を好むようになったと、科学者たちは考えています。

ヒトは、味覚を頼りに栄養のある新しい食べ物を発見し、毒を避けてきました。その結果、植物の毒には苦みがあるため、苦い食べ物を嫌い、甘さは優れたエネルギー源であるブドウ糖として脳が認識するために、甘い食べ物を好むようになったと、科学者たちは考えています。

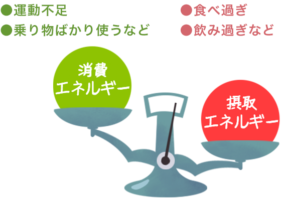

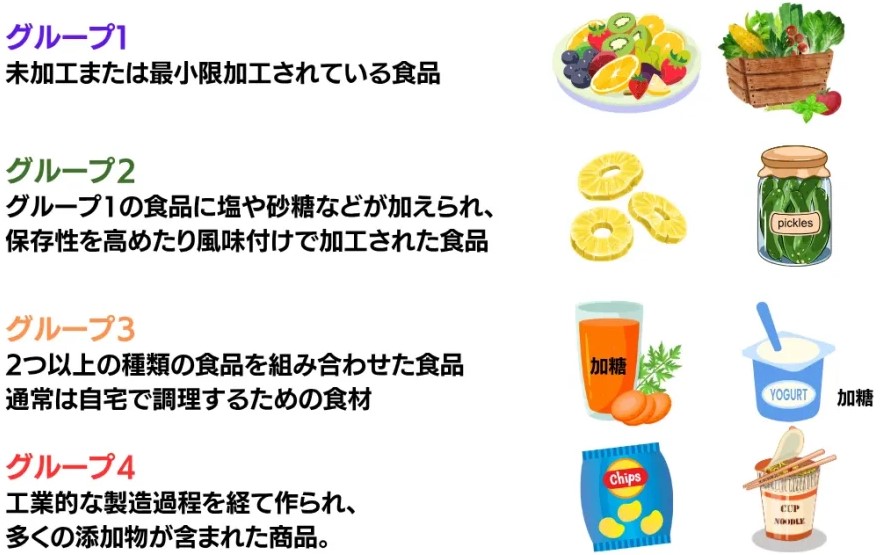

しかし、人工的にあらゆる味の食べ物を作り出せる現代では、こうした防御メカニズムが昔ほど役に立たなくなっているようです。米国では、高度に加工された食品が成人のエネルギー摂取量の半分以上を占めるようになって、味が良くてエネルギーが凝縮された食品も簡単に手に入るなか、必ずしも私たちの味覚が最も栄養価の高い食べ物を指し示してくれることはないようです。

しかし、人工的にあらゆる味の食べ物を作り出せる現代では、こうした防御メカニズムが昔ほど役に立たなくなっているようです。米国では、高度に加工された食品が成人のエネルギー摂取量の半分以上を占めるようになって、味が良くてエネルギーが凝縮された食品も簡単に手に入るなか、必ずしも私たちの味覚が最も栄養価の高い食べ物を指し示してくれることはないようです。

現代人の食べ物への嫌悪は、体や脳、環境、親、文化に影響される傾向にあることが、科学で明らかにされています。 私たちの体は、毒から身を守り、脳は経験から学習し、環境が好みを形作ります。基本的に人は普段食べているものを好きになるもので、胎児期や授乳期に母親が食べるものから始まり、初めての固形食も含め、親が食べるもの、兄弟や友だちが食べるものを見て学びます。食べるときに周囲の環境も、学びの経験を形作り、そのときの味とともに記憶として脳に植え付けられます。

私たちの体は、毒から身を守り、脳は経験から学習し、環境が好みを形作ります。基本的に人は普段食べているものを好きになるもので、胎児期や授乳期に母親が食べるものから始まり、初めての固形食も含め、親が食べるもの、兄弟や友だちが食べるものを見て学びます。食べるときに周囲の環境も、学びの経験を形作り、そのときの味とともに記憶として脳に植え付けられます。

例えば、食べている間に音楽を聴くことや部屋の色や、皿の色と質感も味に影響を与える等、体と脳がこれらの情報を全て取り入れてまとめ上げ、特定の食べ物の学習体験を作り出します。 また、食べ物の好みは、嫌な経験からも影響を受けます。例えば一度でも食中毒を起こすと、脳にある記憶の中枢と消化管がコミュニケーションを取り、その食べ物を避けるようになることにもなります。

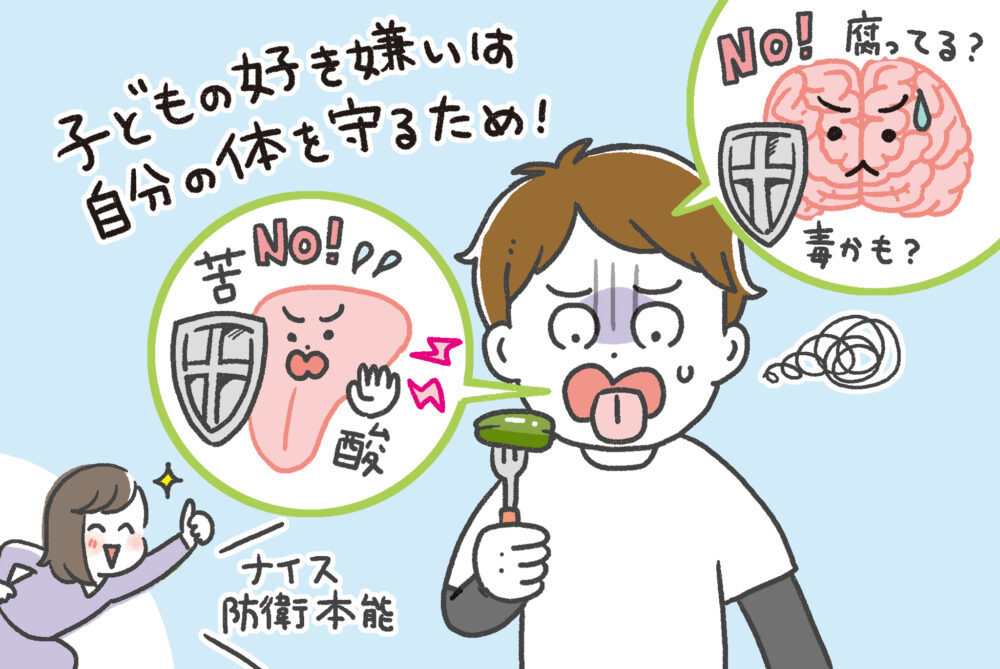

また、食べ物の好みは、嫌な経験からも影響を受けます。例えば一度でも食中毒を起こすと、脳にある記憶の中枢と消化管がコミュニケーションを取り、その食べ物を避けるようになることにもなります。 また、妊娠中は、ある食べ物をホルモンの変化に因って食べることができなくなるのは、胎児にとって害になりそうな食べ物に対する警戒感を高めるためと考えられています。更に、子どもも自己防衛のために好き嫌いをする場合が多く、抵抗力がまだ十分でない時期に害のあるものを避けるよう進化した可能性があるようです。だから、嫌いなモノを無理に食べさせるのは、良くないようです。

また、妊娠中は、ある食べ物をホルモンの変化に因って食べることができなくなるのは、胎児にとって害になりそうな食べ物に対する警戒感を高めるためと考えられています。更に、子どもも自己防衛のために好き嫌いをする場合が多く、抵抗力がまだ十分でない時期に害のあるものを避けるよう進化した可能性があるようです。だから、嫌いなモノを無理に食べさせるのは、良くないようです。

by 頃僕来

クリックしていただくと順位が確認できます。