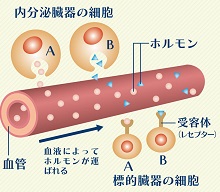

関西(特に大阪)では、焼肉などの内臓部分をホルモンと呼んでいますが、我々の身体に作用するホルモンとは全く別物です。今回は内分泌系のホルモンについて確認していきたいと思います。 ホルモンは、体内に分泌され、さまざまな器官や組織をコントロールする物質の呼び名です。成長と成熟の調節、生殖機能の調節、エネルギーの貯蔵や消費の調節、ストレスに対する防御といった役割を持っていて、様々な臓器、組織から分泌されて、血流に乗って標的器官へ運ばれて生命機能を維持します。現在、ホルモンとして確認されているは100種類以上ありますが、さらに発見され続けています。どのホルモンもほんの少しの量で効果を発揮して、必要な時期に必要な量を作られることにより、からだのバランスは保たれています。

ホルモンは、体内に分泌され、さまざまな器官や組織をコントロールする物質の呼び名です。成長と成熟の調節、生殖機能の調節、エネルギーの貯蔵や消費の調節、ストレスに対する防御といった役割を持っていて、様々な臓器、組織から分泌されて、血流に乗って標的器官へ運ばれて生命機能を維持します。現在、ホルモンとして確認されているは100種類以上ありますが、さらに発見され続けています。どのホルモンもほんの少しの量で効果を発揮して、必要な時期に必要な量を作られることにより、からだのバランスは保たれています。

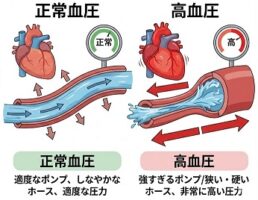

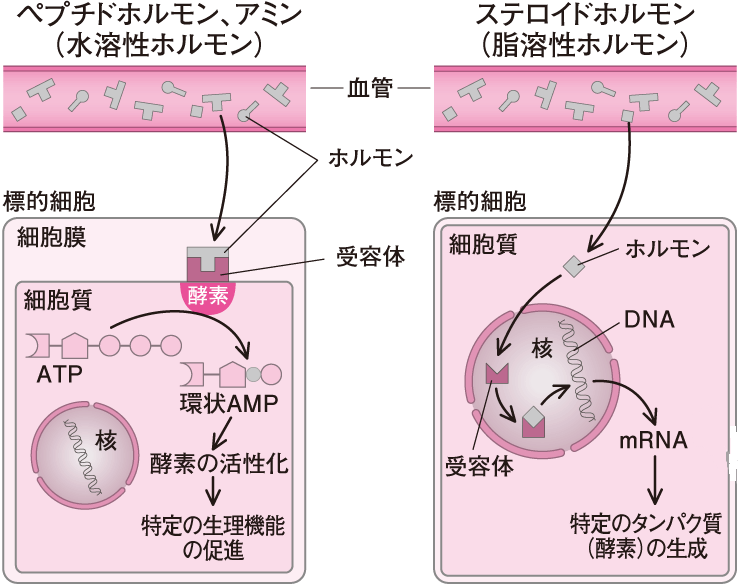

ホルモンは「アミノ酸」もしくは「コレステロール」からつくられます。多くのホルモンはアミノ酸系で、水に溶けやすく、すぐに反応します。 一方、コルチゾールや性ホルモンなどコレステロール系のホルモンは水に溶けにくく、その分ゆっくり長く効果が続きます。ホルモンの働きや量の増減は、体に備わったホメオスタシス(恒常性)によって巧妙に調節されているものなので、基本的に自分の意思でコントロールすることはできません。また、ホルモンは単独で作用するわけではなく、相互作用によって働いています。ホルモン濃度は高すぎても低すぎても問題なので、ホルモンが必要なときにちょうどいい量(の範囲)がつくられることで、体のバランスが保たれるのです。

一方、コルチゾールや性ホルモンなどコレステロール系のホルモンは水に溶けにくく、その分ゆっくり長く効果が続きます。ホルモンの働きや量の増減は、体に備わったホメオスタシス(恒常性)によって巧妙に調節されているものなので、基本的に自分の意思でコントロールすることはできません。また、ホルモンは単独で作用するわけではなく、相互作用によって働いています。ホルモン濃度は高すぎても低すぎても問題なので、ホルモンが必要なときにちょうどいい量(の範囲)がつくられることで、体のバランスが保たれるのです。

もし、代謝に関わる甲状腺ホルモンが多すぎると「甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)」に、少ないと「甲状腺機能低下症(橋本病など)」にかかりやすくなる等の障害が出てくるので、ホルモンバランスが重要です。

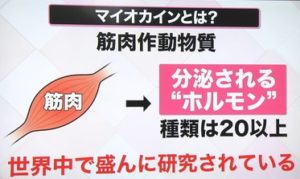

もし、代謝に関わる甲状腺ホルモンが多すぎると「甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)」に、少ないと「甲状腺機能低下症(橋本病など)」にかかりやすくなる等の障害が出てくるので、ホルモンバランスが重要です。 ホルモンは、体質によって元々の分泌が少ない場合や、加齢によって変化するモノもありますが、生活習慣によって分泌をサポートすることも可能です。特に運動は、筋肉からのホルモン様の物質がサポートに貢献することが確認されてますので、運動を継続してより良い日々を過ごしたいですね。

ホルモンは、体質によって元々の分泌が少ない場合や、加齢によって変化するモノもありますが、生活習慣によって分泌をサポートすることも可能です。特に運動は、筋肉からのホルモン様の物質がサポートに貢献することが確認されてますので、運動を継続してより良い日々を過ごしたいですね。

by トッポギ

クリックしていただくと順位が確認できます。