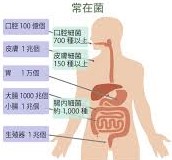

人体の表面や消化管(口腔・食道・胃腸)には、驚くほど多くの細菌などの微生物が生息しており、口腔内には700種類・ 1000億個以上の細菌が生息すると言われています。口腔内に常にいる細菌を常在菌と呼んでいて、口腔の健康に良い働きをすることが多いか、悪さをすることが多いかによって、便宜的に「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌(悪玉菌が優勢のときは悪い働きをし善玉菌が優勢のときは良い働きをする)」に分けられています。しかし、「悪玉菌」といっても、悪さばかりするのではないこと、明確に区別できない場合も多いことが近年判明しています。

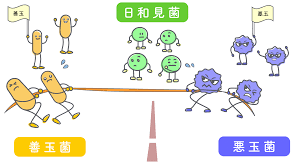

人体の表面や消化管(口腔・食道・胃腸)には、驚くほど多くの細菌などの微生物が生息しており、口腔内には700種類・ 1000億個以上の細菌が生息すると言われています。口腔内に常にいる細菌を常在菌と呼んでいて、口腔の健康に良い働きをすることが多いか、悪さをすることが多いかによって、便宜的に「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌(悪玉菌が優勢のときは悪い働きをし善玉菌が優勢のときは良い働きをする)」に分けられています。しかし、「悪玉菌」といっても、悪さばかりするのではないこと、明確に区別できない場合も多いことが近年判明しています。 また、悪玉菌がゼロになってしまうと、善玉菌がうまく働かずに口内環境が乱れる可能性もあるようです。つまり、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」のバランスが整っていることで、外来病原体の侵入などのや健康上のトラブルを防ぐ効果が期待されています。

また、悪玉菌がゼロになってしまうと、善玉菌がうまく働かずに口内環境が乱れる可能性もあるようです。つまり、「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」のバランスが整っていることで、外来病原体の侵入などのや健康上のトラブルを防ぐ効果が期待されています。

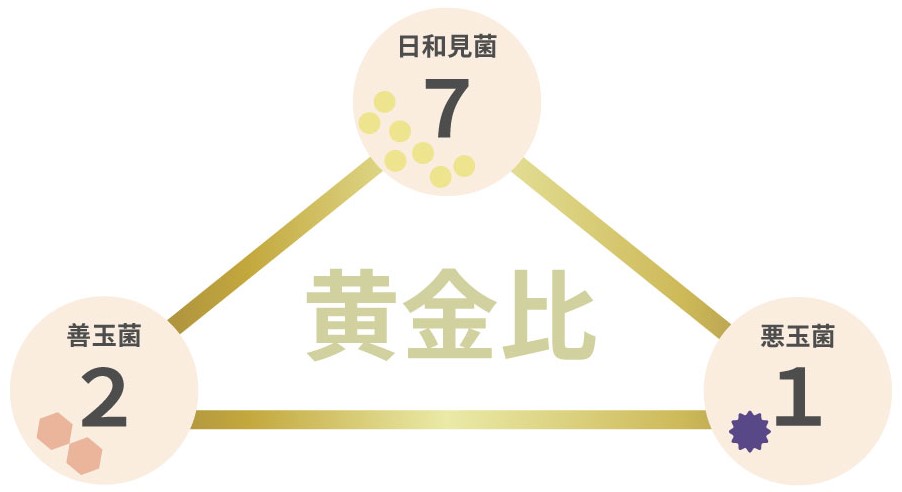

「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」の比率が「2:7:1」とされています。 このバランスが乱れると、外部病原体からの防御力の低下、感染や炎症、アレルギー反応の亢進など、さまざまな影響が生じると言われています。特にわかりやすい悪影響が出現するのは、歯周病菌が増えると、口臭や口の中のねばつきなどの不快な症状が現れます。また、口腔内だけにとどまらず、肺や胃腸、心臓や血管などにも影響を及ぼすとされています。一般的に細菌のバランスは、口腔内のセルフケア不足や乾燥、栄養の偏り、糖質の過剰摂取、生活習慣の乱れ、ストレスなどによって乱れ易くなると言われています。

このバランスが乱れると、外部病原体からの防御力の低下、感染や炎症、アレルギー反応の亢進など、さまざまな影響が生じると言われています。特にわかりやすい悪影響が出現するのは、歯周病菌が増えると、口臭や口の中のねばつきなどの不快な症状が現れます。また、口腔内だけにとどまらず、肺や胃腸、心臓や血管などにも影響を及ぼすとされています。一般的に細菌のバランスは、口腔内のセルフケア不足や乾燥、栄養の偏り、糖質の過剰摂取、生活習慣の乱れ、ストレスなどによって乱れ易くなると言われています。

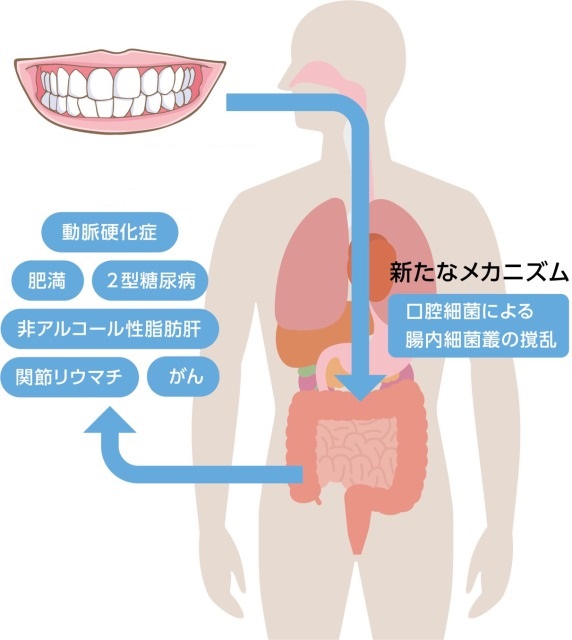

そして、腸内細菌も同じく「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」が、「2:7:1」のバランスが良いと言われていますが、口腔と腸は消化管でつながっているため、口腔内の細菌バランスの乱れは、腸内細菌のバランスにも影響するとされています。人間は1日約1.5ℓもの唾液を飲み込み、食べ物も口から胃、小腸、大腸と通過するため、胃酸で死ななかった一部の口腔内細菌が小腸・大腸を通過、定着するようです。

そして、腸内細菌も同じく「善玉菌」「日和見菌」「悪玉菌」が、「2:7:1」のバランスが良いと言われていますが、口腔と腸は消化管でつながっているため、口腔内の細菌バランスの乱れは、腸内細菌のバランスにも影響するとされています。人間は1日約1.5ℓもの唾液を飲み込み、食べ物も口から胃、小腸、大腸と通過するため、胃酸で死ななかった一部の口腔内細菌が小腸・大腸を通過、定着するようです。 つまり、口腔内細菌のバランスを整えると、腸内の細菌にも良い影響となり、全身の健康状態を維持しやすくなるようです。

つまり、口腔内細菌のバランスを整えると、腸内の細菌にも良い影響となり、全身の健康状態を維持しやすくなるようです。

by グランブラー

クリックしていただくと順位が確認できます。