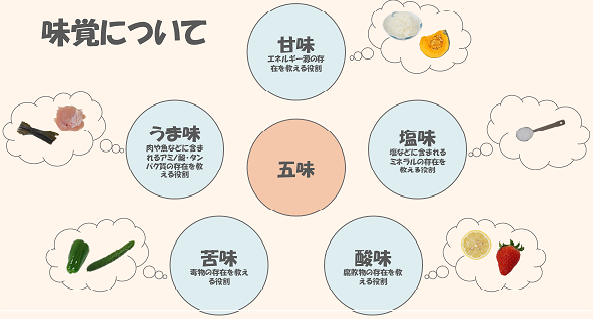

食欲の秋と言われる季節で、美味しい食材が多く、食欲も高まると思いますが、それを受け摂る味覚とは何かを確認していきたいと思います。味覚の本来の役割は、体にとって摂取して良いものか、悪いものかを判断することにあります。味覚は基本的な5つの味があり、それぞれ口に入れると下記のように摂取したと信号を受け取るようになっています。

食欲の秋と言われる季節で、美味しい食材が多く、食欲も高まると思いますが、それを受け摂る味覚とは何かを確認していきたいと思います。味覚の本来の役割は、体にとって摂取して良いものか、悪いものかを判断することにあります。味覚は基本的な5つの味があり、それぞれ口に入れると下記のように摂取したと信号を受け取るようになっています。

甘味はエネルギー源

甘味はエネルギー源

うま味はタンパク質

塩味はミネラル

酸味は代謝促進、腐敗物

苦味は毒物

又、味と言うと辛さを思い浮かべる人もいるかもしれませんが、「辛さ」は痛覚や温度覚で感じる物なので味覚ではありません。

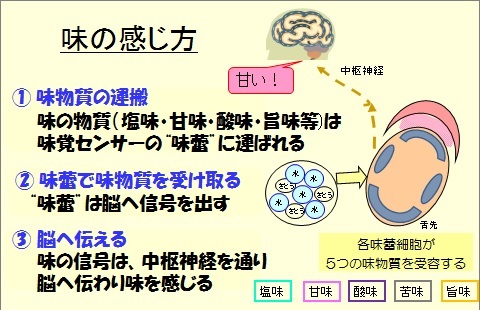

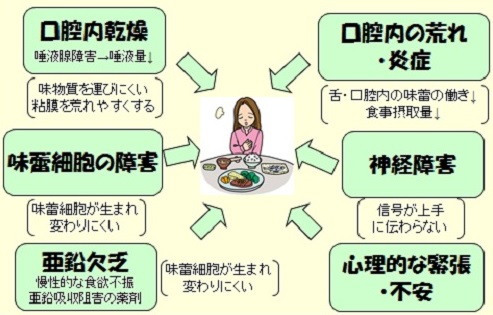

味は、口に入った後、味蕾という舌や軟口蓋などにある味細胞が、唾液に溶けた味の物質を刺激として受け取りこの刺激が味覚神経を通って脳に伝達され、色々な味として認識されます。 味蕾は、花の蕾に似ていることからこのように呼ばれていて、口腔内の舌に約5000個、舌以外に約2500個あることが確認されています。甘味は主に舌の先端部、苦味は舌の奥、酸味は舌縁部で感じると言われていますが、基本味に対して部位別に極端な感受性の差が存在するのではないという考え方が主流で舌の特定の部位で味の識別がされることへの異議が多くなっています。また、味を言葉にするときに風味という言葉を使うことがあると思いますが、味覚とは別のもので嗅覚なども含めた包括的な感覚として捉えられています。

味蕾は、花の蕾に似ていることからこのように呼ばれていて、口腔内の舌に約5000個、舌以外に約2500個あることが確認されています。甘味は主に舌の先端部、苦味は舌の奥、酸味は舌縁部で感じると言われていますが、基本味に対して部位別に極端な感受性の差が存在するのではないという考え方が主流で舌の特定の部位で味の識別がされることへの異議が多くなっています。また、味を言葉にするときに風味という言葉を使うことがあると思いますが、味覚とは別のもので嗅覚なども含めた包括的な感覚として捉えられています。

味の感じ方を変える要素は、食物の温度や個人の身体や精神的な状態などもあります。 体調が悪い時や落ち込んでいる時には、いつも美味しいと思っているモノがそう感じないこともあります。味覚は、基本的には味蕾で感じる5つの基本味を指しますが、色々な条件が変わったり、加わることで味の感覚は違ってきます。特に体調の良し悪しは、味覚を左右しますので、適度な運動で体調を整えて、食事をしていただくとより楽しい時間になるのではないかと思います。

体調が悪い時や落ち込んでいる時には、いつも美味しいと思っているモノがそう感じないこともあります。味覚は、基本的には味蕾で感じる5つの基本味を指しますが、色々な条件が変わったり、加わることで味の感覚は違ってきます。特に体調の良し悪しは、味覚を左右しますので、適度な運動で体調を整えて、食事をしていただくとより楽しい時間になるのではないかと思います。

by 梅おにぎり

クリックしていただくと順位が確認できます。