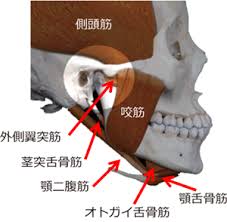

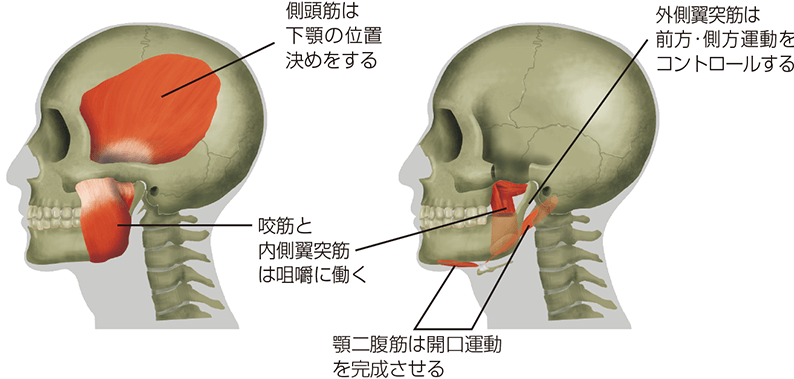

食べ物を食べる時に咀嚼しますが、咀嚼の作用に中心的に関わっている筋肉を咀嚼筋と呼んでいます。代表的な咀嚼筋が、咬筋、側頭筋、内側翼突筋、外側翼突筋(上頭および下頭)の4つの筋肉ですが、頭蓋の位置を安定させる後頸筋や、舌骨を安定させる舌骨下筋群、開口運動の主力をなすオトガイ舌骨筋、顎舌骨筋、顎二腹筋の前腹が咀嚼時に中心的に働きます。これらの筋のうち下顎の運動に関与する筋群は機能的な観点から、下顎を挙上する筋群、下制する筋群、安定させる筋群の3群に分けることができます。

食べ物を食べる時に咀嚼しますが、咀嚼の作用に中心的に関わっている筋肉を咀嚼筋と呼んでいます。代表的な咀嚼筋が、咬筋、側頭筋、内側翼突筋、外側翼突筋(上頭および下頭)の4つの筋肉ですが、頭蓋の位置を安定させる後頸筋や、舌骨を安定させる舌骨下筋群、開口運動の主力をなすオトガイ舌骨筋、顎舌骨筋、顎二腹筋の前腹が咀嚼時に中心的に働きます。これらの筋のうち下顎の運動に関与する筋群は機能的な観点から、下顎を挙上する筋群、下制する筋群、安定させる筋群の3群に分けることができます。

①下顎を挙上する筋群:咬筋,側頭筋,内側翼突筋

②下顎を下制する筋群:オトガイ舌骨筋,顎舌骨筋,顎二腹筋前腹,胸骨甲状筋,甲状舌骨筋,胸骨舌骨筋

③下顎の維持安定に関与する筋:外側翼突筋(上頭,下頭),顎二腹筋後腹,茎突舌骨筋,肩甲舌骨筋

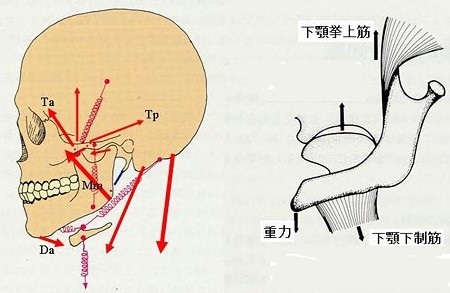

下顎を挙上する筋群のなかで、咬筋と内側翼突筋は下顎枝を挟むように位置しており、下顎枝の前方上端には側頭筋が付着し、顎関節を支点とするテコの原理で、下顎を挙上し食物を粉砕します。下顎の拳上と下制に働く筋群は、力学的に釣り合っている必要があります。そして、左右の顎関節を支点とする2つのテコを含む下顎骨が安定した咀嚼運動を行うために外側翼突筋と舌骨に付着する顎二腹筋、茎突舌骨筋、肩甲舌骨筋が協力筋として作用しています。

下顎を挙上する筋群のなかで、咬筋と内側翼突筋は下顎枝を挟むように位置しており、下顎枝の前方上端には側頭筋が付着し、顎関節を支点とするテコの原理で、下顎を挙上し食物を粉砕します。下顎の拳上と下制に働く筋群は、力学的に釣り合っている必要があります。そして、左右の顎関節を支点とする2つのテコを含む下顎骨が安定した咀嚼運動を行うために外側翼突筋と舌骨に付着する顎二腹筋、茎突舌骨筋、肩甲舌骨筋が協力筋として作用しています。

これらの釣り合いが崩れると顎関節に大きな支障となり、顎関節症と言われる障害がおこります。顎関節症は、主にあごの痛み、口が開かない、あごを動かしたときの音等の症状があります。

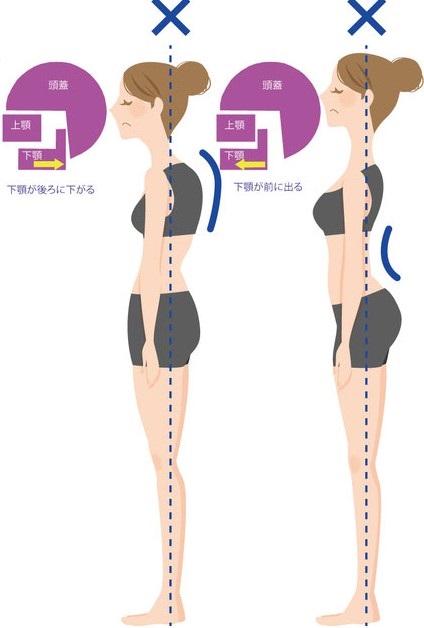

これらの釣り合いが崩れると顎関節に大きな支障となり、顎関節症と言われる障害がおこります。顎関節症は、主にあごの痛み、口が開かない、あごを動かしたときの音等の症状があります。 食べ物を噛むときや口を動かすときなどによくみられて、あごが外れてしまうこともあります。どの症状が現れるかは人によって異なります。顎関節症は、「かみ合わせの悪さ」が原因と考えられていましたが、もしそれが事実なら、歯科医療事情がまだ整っていない発展途上国には顎関節症患者があふれているはずです。しかし、国際学会でもそのような報告は全くありません。つまり、良くない姿勢で、咀嚼筋の均衡が崩れていることが要因と言えそうです。顎関節症の疑いがある方は、姿勢にも意識してみてください。

食べ物を噛むときや口を動かすときなどによくみられて、あごが外れてしまうこともあります。どの症状が現れるかは人によって異なります。顎関節症は、「かみ合わせの悪さ」が原因と考えられていましたが、もしそれが事実なら、歯科医療事情がまだ整っていない発展途上国には顎関節症患者があふれているはずです。しかし、国際学会でもそのような報告は全くありません。つまり、良くない姿勢で、咀嚼筋の均衡が崩れていることが要因と言えそうです。顎関節症の疑いがある方は、姿勢にも意識してみてください。

by 筋知良

クリックしていただくと順位が確認できます。