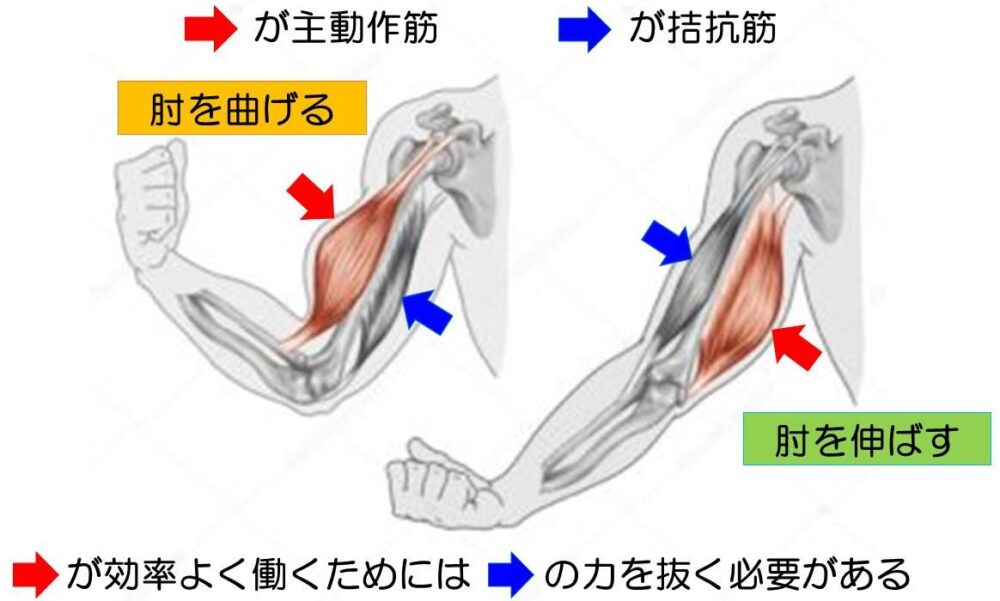

関節を曲げたり伸ばしたりする動作には、複数の筋が関与しています。動作の中で、動作の中心的に働く筋を主動作筋と呼び、その反対の動きをする筋を拮抗筋と呼びます。拮抗筋は、動作速度をコントロールし、動きを制御して関節(靭帯や軟骨など)を保護する作用も担っています。

関節を曲げたり伸ばしたりする動作には、複数の筋が関与しています。動作の中で、動作の中心的に働く筋を主動作筋と呼び、その反対の動きをする筋を拮抗筋と呼びます。拮抗筋は、動作速度をコントロールし、動きを制御して関節(靭帯や軟骨など)を保護する作用も担っています。

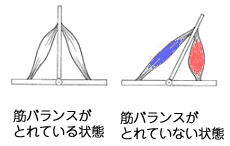

例えば、肘を曲げる動作は、上腕二頭筋が主動作筋として働き、肘が完全に曲がるまでの間に、拮抗筋として上腕三頭筋が肘の曲がるスピードを緩め、動きを制御するように働きます。 この働きによって、肘関節が過度に曲げ過ぎないようにコントロールし、安全に動かすことができます。身体の各部で主動作筋と共に拮抗筋が働くことで、無意識のうちに我々の身体は自己防衛をしています。だから、主動作筋と拮抗筋、どちらの筋力が低下しても動作のバランスが崩れ、運動機能の低下につながります。そのため、筋力トレーニングは前面だけや後面だけなどに偏ることなく、目的とする動作に関わる筋肉をバランスよくトレーニングすることが重要です。

この働きによって、肘関節が過度に曲げ過ぎないようにコントロールし、安全に動かすことができます。身体の各部で主動作筋と共に拮抗筋が働くことで、無意識のうちに我々の身体は自己防衛をしています。だから、主動作筋と拮抗筋、どちらの筋力が低下しても動作のバランスが崩れ、運動機能の低下につながります。そのため、筋力トレーニングは前面だけや後面だけなどに偏ることなく、目的とする動作に関わる筋肉をバランスよくトレーニングすることが重要です。

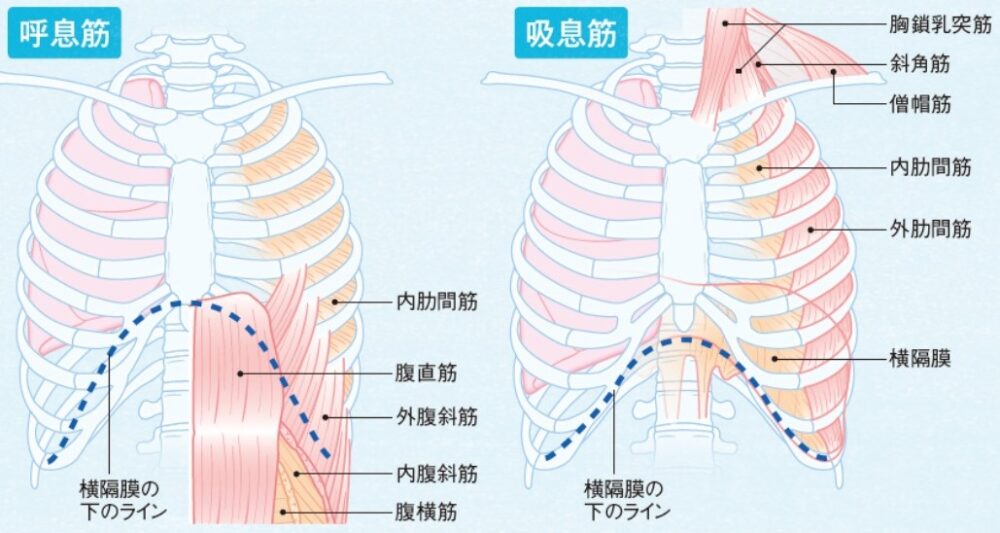

私たちの身体は主動作筋が働く際に、反対の作用をする拮抗筋が自動的に緩むことで、動作がスムーズに行えるようになっています。 例として、呼吸動作の場合、息を吸う時には息を吸うための筋肉を収縮させると同時に息を吐く時に働く筋肉を緩ませます。反対に息を吐く時には息を吐くための筋肉を収縮させて、息を吸う時の筋肉を緩ませています。 これは相反作用と呼ばれる神経系の仕組みによるもので、無意識下の神経支配によって、動作時における主動作筋と拮抗筋のバランスが保たれています。

例として、呼吸動作の場合、息を吸う時には息を吸うための筋肉を収縮させると同時に息を吐く時に働く筋肉を緩ませます。反対に息を吐く時には息を吐くための筋肉を収縮させて、息を吸う時の筋肉を緩ませています。 これは相反作用と呼ばれる神経系の仕組みによるもので、無意識下の神経支配によって、動作時における主動作筋と拮抗筋のバランスが保たれています。

しかし、運動不足などで、主動作筋と拮抗筋の協働が上手くいかないことが起こり易くなります。主動作筋が動く際に拮抗筋を緩めることができないと動作をスムーズに行うことができず、関節を傷めたり、転倒の原因にもつながります。相反神経支配の働きを高める方法として、筋トレが推奨されます。筋トレは、主動作筋を意識して取り組むのですが、拮抗筋との連携がスムーズに作用しないと上手く動作できません。

しかし、運動不足などで、主動作筋と拮抗筋の協働が上手くいかないことが起こり易くなります。主動作筋が動く際に拮抗筋を緩めることができないと動作をスムーズに行うことができず、関節を傷めたり、転倒の原因にもつながります。相反神経支配の働きを高める方法として、筋トレが推奨されます。筋トレは、主動作筋を意識して取り組むのですが、拮抗筋との連携がスムーズに作用しないと上手く動作できません。 一見主動作筋だけの作用させているようですが、レベルアップの良し悪しは、拮抗筋が大いに関わってきます。だから、主動作筋と拮抗筋のバランスを整え、ケガの予防やパフォーマンスの向上に効果的であると言えます。

一見主動作筋だけの作用させているようですが、レベルアップの良し悪しは、拮抗筋が大いに関わってきます。だから、主動作筋と拮抗筋のバランスを整え、ケガの予防やパフォーマンスの向上に効果的であると言えます。

by 筋知良

クリックしていただくと順位が確認できます。