がん患者が運動することの重要性が指摘されていて、治療中や治療後に行うことで、身体機能やQOL(生活の質)の改善につながると報告されています。しかし、退院後はどのように運動すればよいのかわからないという声も多いです。

がん患者が運動することの重要性が指摘されていて、治療中や治療後に行うことで、身体機能やQOL(生活の質)の改善につながると報告されています。しかし、退院後はどのように運動すればよいのかわからないという声も多いです。

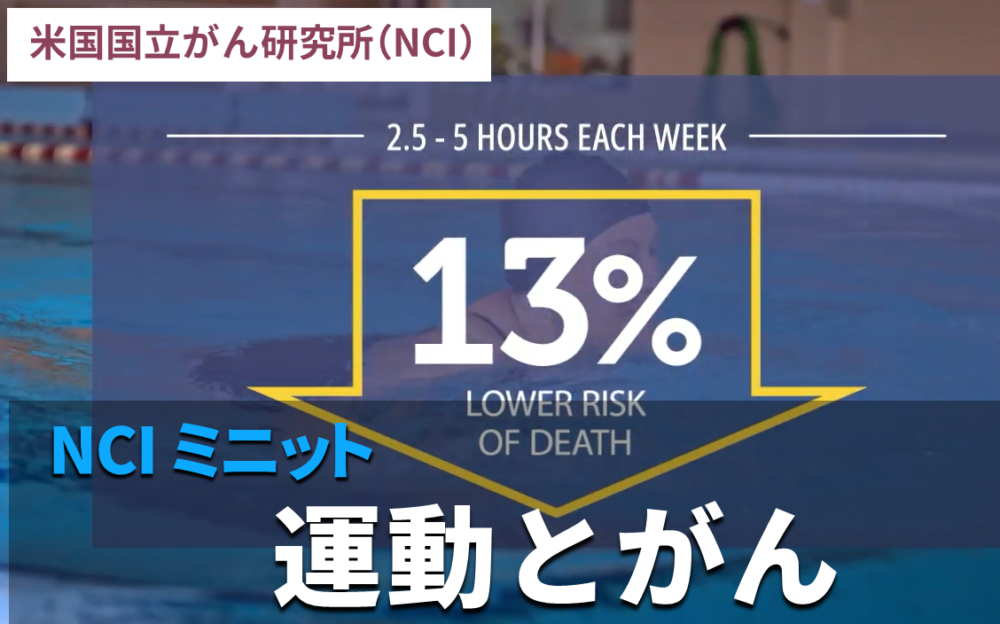

米国臨床腫瘍学会は昨年、がん患者の運動に関する新たなガイドラインを発表しています。 内容は「がん治療中の患者に対して、治療に伴う副作用軽減のため、レジスタンス運動(筋力トレーニング)を推奨する」というもので、米国スポーツ医学会も、2019年にがん経験者の運動の有効性を示したガイドラインを発表しています。それに伴って、米国では患者がジムなどで積極的に体を動かす姿も見られ、そのためのサポート態勢も整えているようです。

内容は「がん治療中の患者に対して、治療に伴う副作用軽減のため、レジスタンス運動(筋力トレーニング)を推奨する」というもので、米国スポーツ医学会も、2019年にがん経験者の運動の有効性を示したガイドラインを発表しています。それに伴って、米国では患者がジムなどで積極的に体を動かす姿も見られ、そのためのサポート態勢も整えているようです。

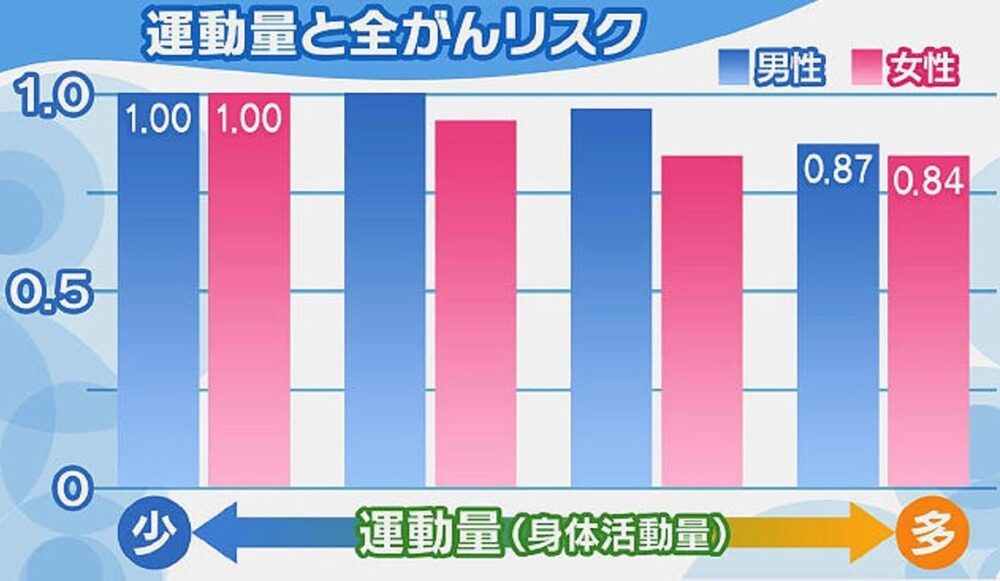

我が国のスポーツ健康学研究科グループによると、運動はがんの予防につながるほか、治療中・治療後に運動をすると、疲労感や不安・うつ症状の緩和、身体機能やQOLの改善などの効果があるという研究結果が出ています。また、WCFR(世界がん研究基金)とAICR(米国がん研究財団)は食品や生活習慣のがん予防に関して「食物・栄養・身体活動とがん予防」という報告書を発表していて、①がんを確実に予防できる食品はない、②運動は確実にがんの予防効果があるとされています。運動によりインスリンの働きが良くなり、腫瘍の増殖作用やアポトーシス(異常細胞の自滅)の抑制作用をするインスリンやインスリン様成長因子の放出量が少なくなることにより発がんリスクが下がることが確認されています。

我が国のスポーツ健康学研究科グループによると、運動はがんの予防につながるほか、治療中・治療後に運動をすると、疲労感や不安・うつ症状の緩和、身体機能やQOLの改善などの効果があるという研究結果が出ています。また、WCFR(世界がん研究基金)とAICR(米国がん研究財団)は食品や生活習慣のがん予防に関して「食物・栄養・身体活動とがん予防」という報告書を発表していて、①がんを確実に予防できる食品はない、②運動は確実にがんの予防効果があるとされています。運動によりインスリンの働きが良くなり、腫瘍の増殖作用やアポトーシス(異常細胞の自滅)の抑制作用をするインスリンやインスリン様成長因子の放出量が少なくなることにより発がんリスクが下がることが確認されています。

インスリンは血糖値を下げる働きのあるホルモンですが、このインスリンの量が多すぎても種々の弊害がでてきます。糖尿病患者にはがんが多く、インスリンの働きが低下(インスリン抵抗性)すると、それを補うため体はインスリンの分泌量を増やして(高インスリン血症)、低下したインスリンの働きを補おうとします。インスリンは血糖値に関する働き以外にも、腫瘍の増殖作用やアポトーシス(異常細胞の自滅)の抑制作用をもっています。したがって、糖尿病による高インスリン血症は、腫瘍の増殖作用やアポトーシス抑制によりがん発症のリスクを増加させます。

インスリンは血糖値を下げる働きのあるホルモンですが、このインスリンの量が多すぎても種々の弊害がでてきます。糖尿病患者にはがんが多く、インスリンの働きが低下(インスリン抵抗性)すると、それを補うため体はインスリンの分泌量を増やして(高インスリン血症)、低下したインスリンの働きを補おうとします。インスリンは血糖値に関する働き以外にも、腫瘍の増殖作用やアポトーシス(異常細胞の自滅)の抑制作用をもっています。したがって、糖尿病による高インスリン血症は、腫瘍の増殖作用やアポトーシス抑制によりがん発症のリスクを増加させます。

血糖値が高いからと言って、インスリンを投与するより体を活発に動かすことで、免疫系で働いているマクロファージやナチュラルキラー細胞、好中球、サイトカインなどがコントロールされ、免疫機能を改善させることの方が重要といえるようです。

血糖値が高いからと言って、インスリンを投与するより体を活発に動かすことで、免疫系で働いているマクロファージやナチュラルキラー細胞、好中球、サイトカインなどがコントロールされ、免疫機能を改善させることの方が重要といえるようです。

by ドクトル・ノブ

クリックしていただくと順位が確認できます。