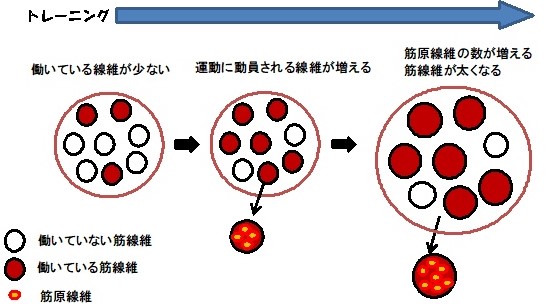

運動やトレーニングによって筋肉量が増えて、動かないと筋肉量が減ることは良く知られています。筋肉が減ると運動し難くなり、運動しなくなるとさらに筋肉が減るという悪循環が生じます。しかし、動かないと筋肉が減るメカニズムは良くわかっておらず、運動という筋肉を増加させる刺激がなくなるために筋肉が減少すると考えられていました。神戸大学の研究で、筋肉が動ないと細胞内のカルシウム濃度が低下し、それが筋肉を減らす引き金となり、その際に重要な働きをする3つのタンパクの存在を確認しました。

運動やトレーニングによって筋肉量が増えて、動かないと筋肉量が減ることは良く知られています。筋肉が減ると運動し難くなり、運動しなくなるとさらに筋肉が減るという悪循環が生じます。しかし、動かないと筋肉が減るメカニズムは良くわかっておらず、運動という筋肉を増加させる刺激がなくなるために筋肉が減少すると考えられていました。神戸大学の研究で、筋肉が動ないと細胞内のカルシウム濃度が低下し、それが筋肉を減らす引き金となり、その際に重要な働きをする3つのタンパクの存在を確認しました。

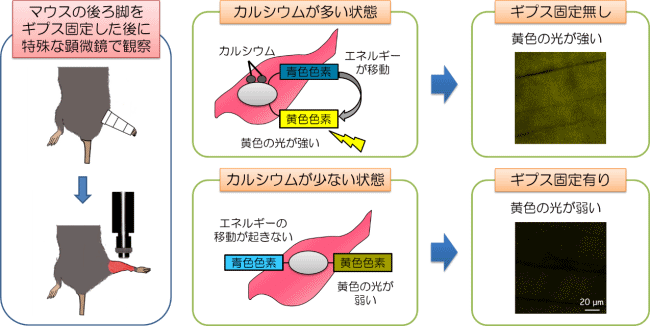

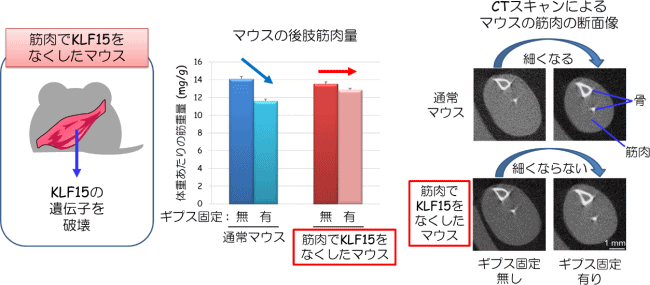

この研究では、運動神経の切断やギプス固定などによって、マウスの脚を動かないようにすると、筋肉量が減少するとともに、KLF15というタンパクが筋肉で増えます。通常、どんな細胞でも細胞内のカルシウム濃度は低く保たれており、細胞に刺激が加わるとカルシウム濃度は数10倍から数100倍に上昇して、様々な細胞の反応の引き金となります。しかし、筋肉が動かないと、低く維持されている筋肉細胞内のカルシウム濃度が一層低くなることを発見し、これがKLF15を増加させ、筋量を減らす原因であることを発見しました。

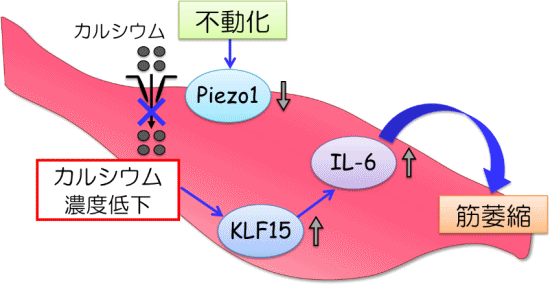

この研究では、運動神経の切断やギプス固定などによって、マウスの脚を動かないようにすると、筋肉量が減少するとともに、KLF15というタンパクが筋肉で増えます。通常、どんな細胞でも細胞内のカルシウム濃度は低く保たれており、細胞に刺激が加わるとカルシウム濃度は数10倍から数100倍に上昇して、様々な細胞の反応の引き金となります。しかし、筋肉が動かないと、低く維持されている筋肉細胞内のカルシウム濃度が一層低くなることを発見し、これがKLF15を増加させ、筋量を減らす原因であることを発見しました。 細胞内のカルシウム濃度が低下するのは、Piezo1というタンパクが筋肉で減ることが原因だで、Piezo1は細胞の外から細胞の中へカルシウムを取り込む「窓」のような働きをするタンパクです。つまり、動かないと筋肉でPiezo1が減ることによって、低く保たれている細胞内カルシム濃度が一層低くなり、それによってKLF15が増えて、KLF15がIL-6を増やすことにより筋肉量を減らすというメカニズムが明らかになりました。

細胞内のカルシウム濃度が低下するのは、Piezo1というタンパクが筋肉で減ることが原因だで、Piezo1は細胞の外から細胞の中へカルシウムを取り込む「窓」のような働きをするタンパクです。つまり、動かないと筋肉でPiezo1が減ることによって、低く保たれている細胞内カルシム濃度が一層低くなり、それによってKLF15が増えて、KLF15がIL-6を増やすことにより筋肉量を減らすというメカニズムが明らかになりました。

運動という筋肉を増加させる刺激がなくなるために、筋肉が減少するという仮説も提唱されていましたが、今回突き止められたPiezo1/KLF15/IL-6経路は、運動による筋肉増加には直接関係しておらず、動かないと、筋肉増加刺激がなくなるだけでなく、「動かないこと」自体によって積極的に筋肉を減らすスイッチが入ることが今回の研究で明らかになりました。

運動という筋肉を増加させる刺激がなくなるために、筋肉が減少するという仮説も提唱されていましたが、今回突き止められたPiezo1/KLF15/IL-6経路は、運動による筋肉増加には直接関係しておらず、動かないと、筋肉増加刺激がなくなるだけでなく、「動かないこと」自体によって積極的に筋肉を減らすスイッチが入ることが今回の研究で明らかになりました。 今回の研究で、筋肉減少に対する抑制薬が、開発の可能性は出てきますが、筋肉はあっても使わないと正常な機能をしないので、薬に頼らず身体を動かして筋肉の減少を抑えたいですね。

今回の研究で、筋肉減少に対する抑制薬が、開発の可能性は出てきますが、筋肉はあっても使わないと正常な機能をしないので、薬に頼らず身体を動かして筋肉の減少を抑えたいですね。

by 自奇留

クリックしていただくと順位が確認できます。