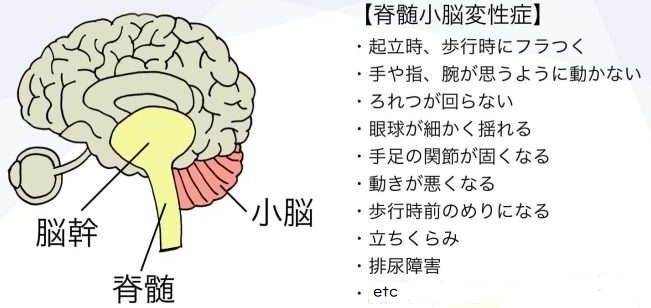

小脳は後頭部の下側にある脳の一部です。その主な役割は、運動と知覚の統合、平衡感覚、筋肉の緊張と動きの調節です。 小脳が障害されると、歩行時にふらついたり、細かい運動ができなかったり、お酒に酔ったようなしゃべり方になり、そのような症状を「運動失調」と呼びます。脊髄小脳変性症は、小脳とその周辺の神経細胞が変性して、運動失調をきたす病気です。ちなみに、「変性」とは、神経細胞が変化して機能不全におちいり、萎縮して、最終的には死滅してしまう現象です(神経変性)。変性した神経細胞では、その内部に異常な物質が蓄積したり、正常な物質が過剰に蓄積したりしていることが分かっています

小脳が障害されると、歩行時にふらついたり、細かい運動ができなかったり、お酒に酔ったようなしゃべり方になり、そのような症状を「運動失調」と呼びます。脊髄小脳変性症は、小脳とその周辺の神経細胞が変性して、運動失調をきたす病気です。ちなみに、「変性」とは、神経細胞が変化して機能不全におちいり、萎縮して、最終的には死滅してしまう現象です(神経変性)。変性した神経細胞では、その内部に異常な物質が蓄積したり、正常な物質が過剰に蓄積したりしていることが分かっています

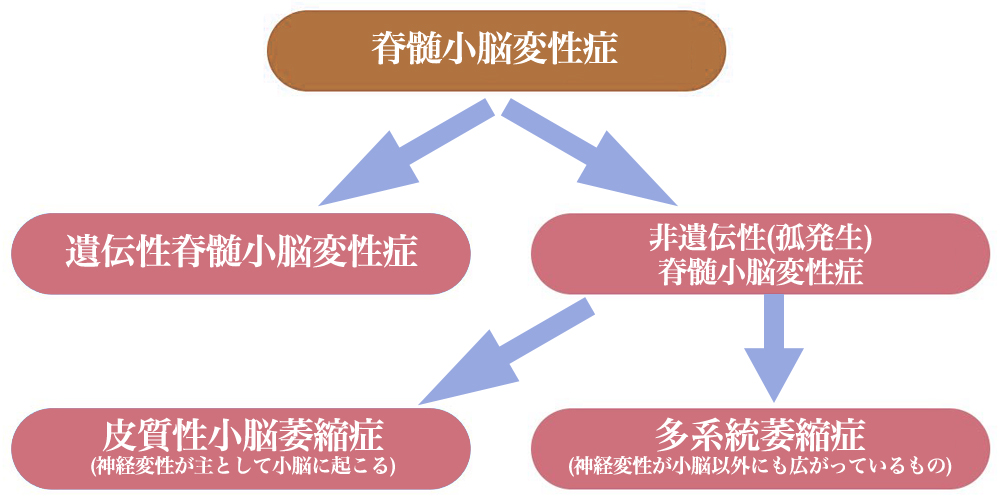

脊髄小脳変性症には「遺伝性」と「非遺伝性(孤発性)」があります。さらに、非遺伝性には、「皮質性小脳萎縮症」と「多系統萎縮症」に分けられます。全国で約3万人の脊髄小脳変性症患者がいると推定されており、その3分の1が遺伝性であるといわれていますが、非遺伝性脊髄小脳変性症に関しては、はっきりとした原因は分かっていません。

脊髄小脳変性症には「遺伝性」と「非遺伝性(孤発性)」があります。さらに、非遺伝性には、「皮質性小脳萎縮症」と「多系統萎縮症」に分けられます。全国で約3万人の脊髄小脳変性症患者がいると推定されており、その3分の1が遺伝性であるといわれていますが、非遺伝性脊髄小脳変性症に関しては、はっきりとした原因は分かっていません。

運動失調が徐々に進行していくことが共通した症状です。多系統萎縮症では、運動失調に加えて、パーキンソン症状(動きの緩慢さ、関節の動かしにくさ、すくみ足)、自律神経症状(便秘や下痢、排尿障害、起立時のめまい、インポテンツ)などが生じます。経過には個人差がありますが、一般的に症状はゆっくりと進みます。多系統萎縮症の場合は進行が比較的早く、発症後平均約5年で車椅子使用、約8年で臥床状態(寝たきりの状態)となるとの報告があります。

運動失調が徐々に進行していくことが共通した症状です。多系統萎縮症では、運動失調に加えて、パーキンソン症状(動きの緩慢さ、関節の動かしにくさ、すくみ足)、自律神経症状(便秘や下痢、排尿障害、起立時のめまい、インポテンツ)などが生じます。経過には個人差がありますが、一般的に症状はゆっくりと進みます。多系統萎縮症の場合は進行が比較的早く、発症後平均約5年で車椅子使用、約8年で臥床状態(寝たきりの状態)となるとの報告があります。

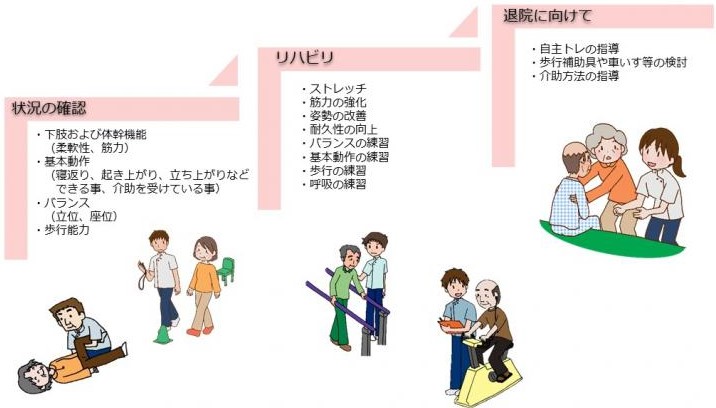

神経変性を元の正常な状態に戻したり、変性の進行を止める治療法はなく、現時点では、症状を和らげる対症療法を行います。 運動失調に対して、甲状腺ホルモンの刺激剤である「セレジスト(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン誘導体)」で運動失調の進行するスピードを緩めています。その他、病気の進行に伴って生じるさまざまな症状を緩和する薬の服用や、生活の質を維持するためのリハビリテーションを行います。リハビリを受けている方の中には、改善している方もいることを考えるとリハビリが重要なカギとなるようです。諦めずに取り組んでいただければと思っております。

運動失調に対して、甲状腺ホルモンの刺激剤である「セレジスト(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン誘導体)」で運動失調の進行するスピードを緩めています。その他、病気の進行に伴って生じるさまざまな症状を緩和する薬の服用や、生活の質を維持するためのリハビリテーションを行います。リハビリを受けている方の中には、改善している方もいることを考えるとリハビリが重要なカギとなるようです。諦めずに取り組んでいただければと思っております。

by 頃僕来

クリックしていただくと順位が確認できます。