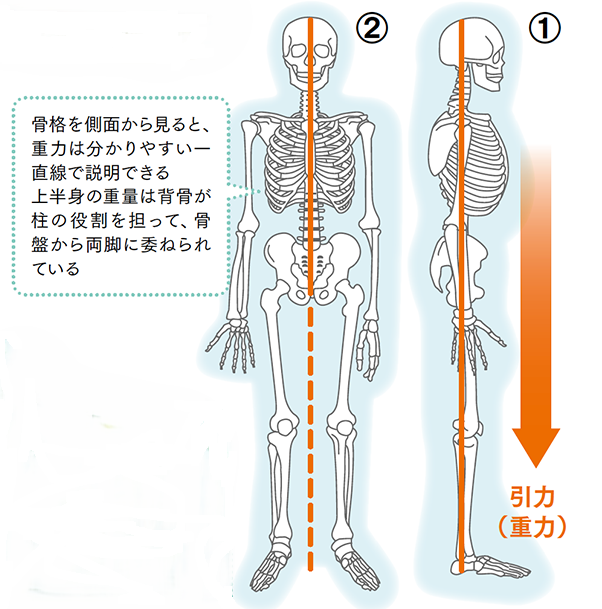

重力とは、主に物体を地球などの中心に向かって引き付ける力のことを言います。そして、老若男女問わず我々にも容赦なくその力が及んでいるので、重力とうまくつき合う必要があります。だから、姿勢を正しく保つことは、重力と上手く付き合う上で無視できないことになります。

重力とは、主に物体を地球などの中心に向かって引き付ける力のことを言います。そして、老若男女問わず我々にも容赦なくその力が及んでいるので、重力とうまくつき合う必要があります。だから、姿勢を正しく保つことは、重力と上手く付き合う上で無視できないことになります。

我々の身体は、仙骨から緩やかに前弯(前方に凸のカーブ)した腰椎、後弯した胸椎、前弯した頚椎が連なり、S字状に弯曲しているので、頚椎の上に乗る頭部の重心、 および体幹の重心が、ほぼ股関節の真上に位置しています。さらに、膝関節・足関節・足部もほぼ股関節からの垂線上に位置する構造になっています。このように下腿部・大腿部・体幹・頭部が足部の上に同一直線上に存在していれば、理論的には筋力をあまり働かせることなく、その姿勢を保持できることになります。厳密には各関節の位置は重心投影線上より若干前方、もしくは後方に位置しており、また構造的に不安定でもあるため、静止立位姿勢を保持するには筋力を働かせる必要はありますが、このような立位姿勢のアラインメント(位置関係)によって、その筋力はかなり小さい働きで良いことになっています。実際に、立って静止している時の消費エネルギーは、横になっている時のエネルギー消費と比較するとわずか7%増にしかならないことからも、ヒトの直立姿勢は、本来負担の小さい楽な姿勢であることが分かります。

および体幹の重心が、ほぼ股関節の真上に位置しています。さらに、膝関節・足関節・足部もほぼ股関節からの垂線上に位置する構造になっています。このように下腿部・大腿部・体幹・頭部が足部の上に同一直線上に存在していれば、理論的には筋力をあまり働かせることなく、その姿勢を保持できることになります。厳密には各関節の位置は重心投影線上より若干前方、もしくは後方に位置しており、また構造的に不安定でもあるため、静止立位姿勢を保持するには筋力を働かせる必要はありますが、このような立位姿勢のアラインメント(位置関係)によって、その筋力はかなり小さい働きで良いことになっています。実際に、立って静止している時の消費エネルギーは、横になっている時のエネルギー消費と比較するとわずか7%増にしかならないことからも、ヒトの直立姿勢は、本来負担の小さい楽な姿勢であることが分かります。

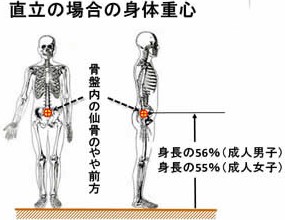

重心は、どのような姿勢であっても安定して静止できる、重さのバランスが取れる点のことですが、人体には頭部、体幹、上肢、下肢というパーツを合したモノになるので、単純に身体の中心という訳ではありません。まっすぐ立ったときの重心は、成人では身長の約55~56%の高さにあります。 脊柱のS字カーブや骨盤の構造は、重力に適合する作りになっていますが、重力に対して姿勢を保持しているのが筋肉で、これらの役割の中心の筋肉を抗重力筋と呼んでいます。抗重力筋の作用の大きい部分が、首の後ろで肩甲骨を支える僧帽筋、脊柱を支える脊柱起立筋群、股関節を支える大殿筋やハムストリング、足首を支える下態三頭筋等です。しかし、背側ばかりでなく、腹側にも抗重力筋があり、バランスを保っています。運動不足になってくるとバランスが崩れて、姿勢の崩壊へと繋がります。そうならない為にも部分的な運動でなく、バランス良く鍛えることが、良い姿勢を保持、改善に導きます。

脊柱のS字カーブや骨盤の構造は、重力に適合する作りになっていますが、重力に対して姿勢を保持しているのが筋肉で、これらの役割の中心の筋肉を抗重力筋と呼んでいます。抗重力筋の作用の大きい部分が、首の後ろで肩甲骨を支える僧帽筋、脊柱を支える脊柱起立筋群、股関節を支える大殿筋やハムストリング、足首を支える下態三頭筋等です。しかし、背側ばかりでなく、腹側にも抗重力筋があり、バランスを保っています。運動不足になってくるとバランスが崩れて、姿勢の崩壊へと繋がります。そうならない為にも部分的な運動でなく、バランス良く鍛えることが、良い姿勢を保持、改善に導きます。

by アイフェット

クリックしていただくと順位が確認できます。