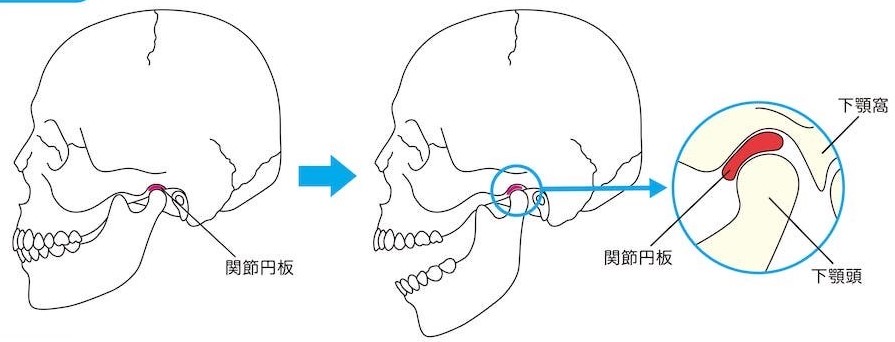

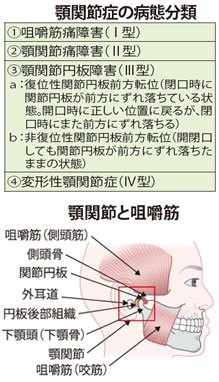

口を開けるときには、開口筋(主に外側翼突筋と舌下筋郡)の収縮が起こって、顎関節頭が、前下に移動します。 口を閉めるときには、閉口筋(主に内側翼突筋、咬筋、側頭筋)の収縮が起こり、関節頭が後ろ上に、戻っていきます。顎関節は、頭の骨(側頭骨)に、下顎の骨の上部(下顎頭)が入り込む構造になっていて、その間には、口の開閉や、顎を前後左右に滑らかに動かすために、重要な働きを担っている「関節円板」という線維性の軟骨があります。関節円板は、常に関節頭を覆うように動きにあわせて動きます。口を開け閉めの時にスムーズに動かなくなると痛み、開口障害、関節雑音等が起こって、顎関節症が生じます。

口を閉めるときには、閉口筋(主に内側翼突筋、咬筋、側頭筋)の収縮が起こり、関節頭が後ろ上に、戻っていきます。顎関節は、頭の骨(側頭骨)に、下顎の骨の上部(下顎頭)が入り込む構造になっていて、その間には、口の開閉や、顎を前後左右に滑らかに動かすために、重要な働きを担っている「関節円板」という線維性の軟骨があります。関節円板は、常に関節頭を覆うように動きにあわせて動きます。口を開け閉めの時にスムーズに動かなくなると痛み、開口障害、関節雑音等が起こって、顎関節症が生じます。

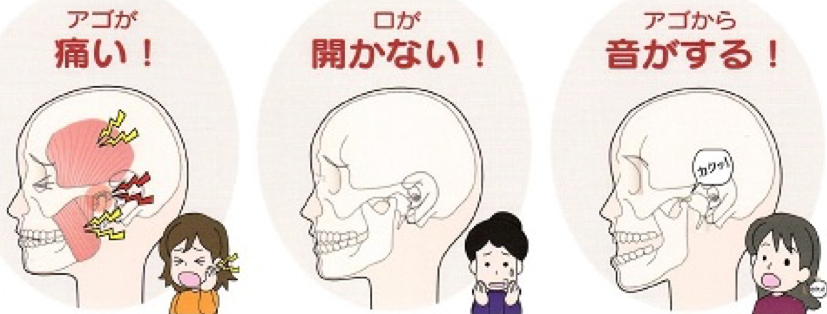

顎関節症は、顎の関節の周囲に何らかの障害が生じてくる状態で、悩まされている人が増加しています。 有名な歌手も発症して、歌手活動を一時中止したことで、一般の人にも知られるようになっています。「顎を動かすと痛い」「口を大きく開けられない(開口障害)」「口を開閉すると音がする(関節雑音)」などが、顎関節症の主な症状ですが、症状が1つこともあれば重複することもあります。顎関節症は、5つに大別されます。

有名な歌手も発症して、歌手活動を一時中止したことで、一般の人にも知られるようになっています。「顎を動かすと痛い」「口を大きく開けられない(開口障害)」「口を開閉すると音がする(関節雑音)」などが、顎関節症の主な症状ですが、症状が1つこともあれば重複することもあります。顎関節症は、5つに大別されます。

Ⅰ型:あごを動かす筋肉に障害が起こるもので、主に咀嚼筋に痛みが生じます。こめかみの辺りにある「側頭骨」や、頬骨の下にある「咬筋」、あごの後ろにある「顎二腹筋」や、首や肩の筋肉が痛むこともよくあります。

Ⅰ型:あごを動かす筋肉に障害が起こるもので、主に咀嚼筋に痛みが生じます。こめかみの辺りにある「側頭骨」や、頬骨の下にある「咬筋」、あごの後ろにある「顎二腹筋」や、首や肩の筋肉が痛むこともよくあります。

Ⅱ型:顎関節を覆っている関節包や靱帯に障害が起こるものです。顎関節周辺に大きな負荷がかかって、ねんざを起こしたような状態になり、炎症による痛みが生じます。

Ⅲ型:関節円板が、本来の位置より前にずれてしまうために起こるものです。口を開閉すると「カクン」と音がしたり、口を開けにくくなったりします。

Ⅳ型:骨に障害が起こるものです。顎関節に大きな負荷が繰り返し、あるいは長時間持続してかかって、骨が変形します。下顎の骨の上部が削り取られたり、出っ張ったりし、口を開閉すると「ジャリジャリ」と音がしたり、物理的な刺激や炎症による痛みが生じたりします。

Ⅴ型;Ⅰ~Ⅳ型に当てはまらないものです。

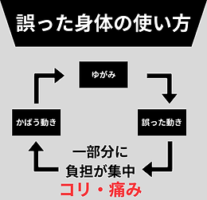

これらの原因は、「姿勢が悪い」などの日常の習慣や癖が、顎関節症の要因となると考えられています。顎関節やあごの周囲の筋肉に負担がかかり易くなります。自分の生活習慣や癖を見直し、要因が多い場合は減らすように心がけたいものです。

これらの原因は、「姿勢が悪い」などの日常の習慣や癖が、顎関節症の要因となると考えられています。顎関節やあごの周囲の筋肉に負担がかかり易くなります。自分の生活習慣や癖を見直し、要因が多い場合は減らすように心がけたいものです。

by ベクトル

クリックしていただくと順位が確認できます。