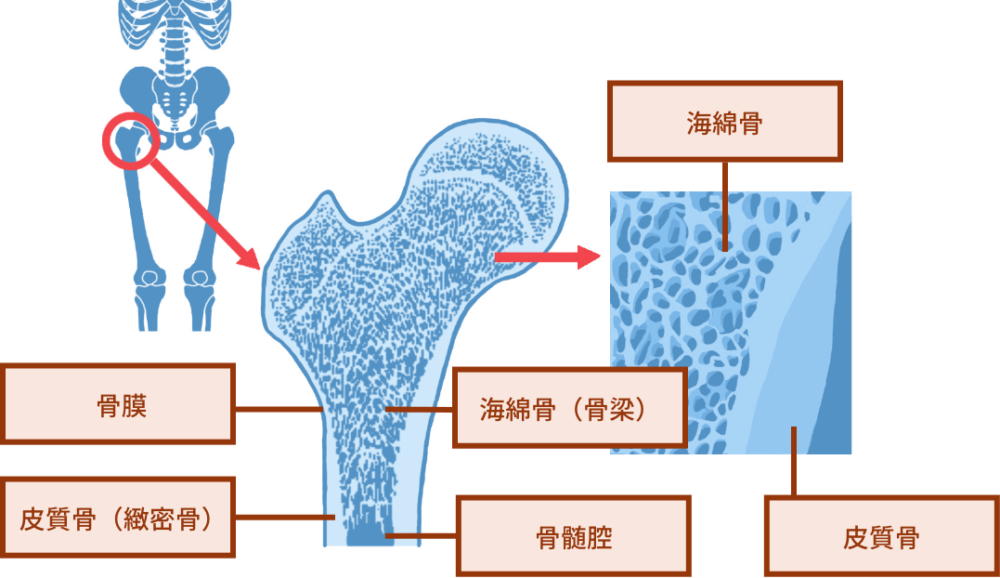

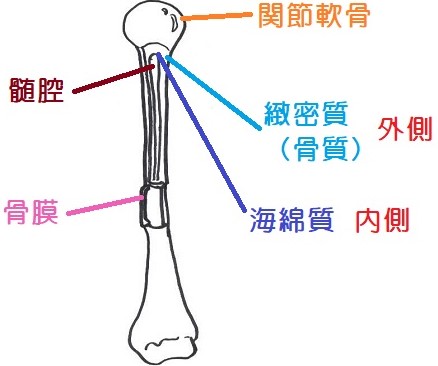

基本的に骨は、骨膜、骨質、骨髄、軟骨質で構成されています。骨膜は、軟骨の部分を除いて骨表面を覆いて、骨質は、骨の外側を構成する緻密質と内部の海綿質にわかれ、緻密質には、血管や神経がハーバース菅やフォルクマン管を通って骨の内外を行き来しています。

基本的に骨は、骨膜、骨質、骨髄、軟骨質で構成されています。骨膜は、軟骨の部分を除いて骨表面を覆いて、骨質は、骨の外側を構成する緻密質と内部の海綿質にわかれ、緻密質には、血管や神経がハーバース菅やフォルクマン管を通って骨の内外を行き来しています。 また、海綿質に骨髄腔があり骨髄で満たされており、その中の一部の骨髄は造血機能を担っています。軟骨質は、硝子軟骨で形成されており、骨と骨が接する関節部の表面を覆い、圧力の吸収や、動きを滑らかにするといったような働きをします。

また、海綿質に骨髄腔があり骨髄で満たされており、その中の一部の骨髄は造血機能を担っています。軟骨質は、硝子軟骨で形成されており、骨と骨が接する関節部の表面を覆い、圧力の吸収や、動きを滑らかにするといったような働きをします。

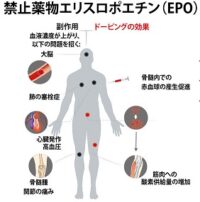

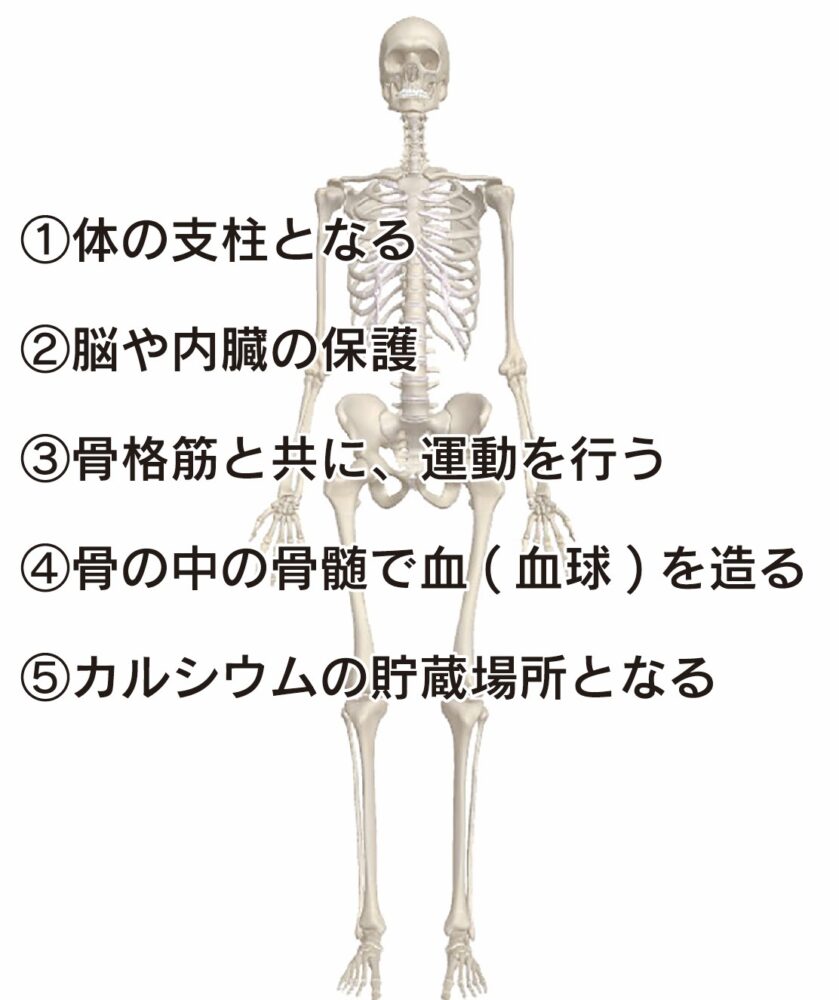

一般的に骨の役割は、支持、保護、運動、造血、貯蔵と言われています。支持、運動は、筋肉と協同して行われます。成人の骨の数は約200個あり、重さは体重の約20%あると言われています。それぞれの骨が、骨格を形成し身体の支柱となり、骨格筋の収縮により、関節を支点として動くことができます。また、肋骨によって内臓が守られたり、頭蓋骨によって脳が守られるなどの外部からの衝撃から保護する役割を果たします。そして、骨の中心部分にある「骨髄」(赤色骨髄)で血液の生産を行いますが、骨の一番の役割は、カルシウムを始めとする電解質の貯蔵です。骨と言うとカルシウムのイメージが強いですが、一番多いのがリンで、マグネシウムなどの他の電解質も貯蔵しています。

一般的に骨の役割は、支持、保護、運動、造血、貯蔵と言われています。支持、運動は、筋肉と協同して行われます。成人の骨の数は約200個あり、重さは体重の約20%あると言われています。それぞれの骨が、骨格を形成し身体の支柱となり、骨格筋の収縮により、関節を支点として動くことができます。また、肋骨によって内臓が守られたり、頭蓋骨によって脳が守られるなどの外部からの衝撃から保護する役割を果たします。そして、骨の中心部分にある「骨髄」(赤色骨髄)で血液の生産を行いますが、骨の一番の役割は、カルシウムを始めとする電解質の貯蔵です。骨と言うとカルシウムのイメージが強いですが、一番多いのがリンで、マグネシウムなどの他の電解質も貯蔵しています。

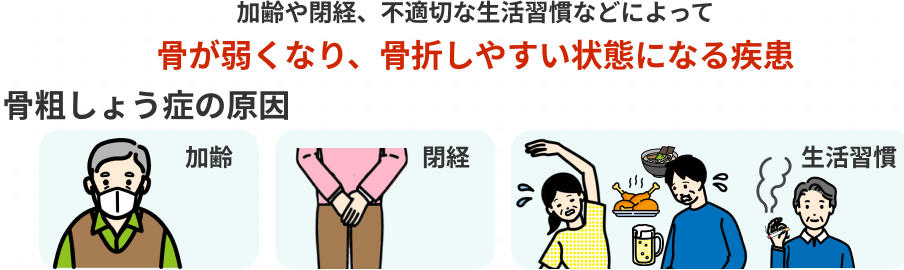

骨は、身体の中で必要不可欠ですが、加齢や閉経後に女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が減少することで、骨からカルシウムが溶けだし骨粗鬆症のリスクが増えると言われています。しかし、年齢が高くても適切な運動習慣のある方は、ない方に比べ骨粗鬆症のリスクが遥かに少ないです。

骨は、身体の中で必要不可欠ですが、加齢や閉経後に女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が減少することで、骨からカルシウムが溶けだし骨粗鬆症のリスクが増えると言われています。しかし、年齢が高くても適切な運動習慣のある方は、ない方に比べ骨粗鬆症のリスクが遥かに少ないです。 骨と一緒に身体を動かしたり、支える骨格筋が、弱くなれば、重い骨を維持するのは困難なので、骨密度を下げて骨を軽くします。つまり骨密度を下げないようにするためには、骨格筋の働きを高めることが骨を強く丈夫に保つことに繋がります!だから、筋肉の働きを上げる運動習慣が、身体の土台となる骨の強化、骨粗鬆症の予防にも繋がるので、身体を動かすように努めてくださいね。

骨と一緒に身体を動かしたり、支える骨格筋が、弱くなれば、重い骨を維持するのは困難なので、骨密度を下げて骨を軽くします。つまり骨密度を下げないようにするためには、骨格筋の働きを高めることが骨を強く丈夫に保つことに繋がります!だから、筋肉の働きを上げる運動習慣が、身体の土台となる骨の強化、骨粗鬆症の予防にも繋がるので、身体を動かすように努めてくださいね。

by COMO

クリックしていただくと順位が確認できます。