今年8月に6年ぶりに高血圧管理治療ガイドラインが見直されました。これまで後期高齢者では140/90とされていましたが、全ての人共通の目標血圧を130/80 mmHg未満と設定しています。基準を超えた場合、降圧剤、利尿薬やβ遮断薬が初期治療薬として服用、降圧効果が不十分な場合には、早期に他の薬物との併用を行うことが推奨されています。

今年8月に6年ぶりに高血圧管理治療ガイドラインが見直されました。これまで後期高齢者では140/90とされていましたが、全ての人共通の目標血圧を130/80 mmHg未満と設定しています。基準を超えた場合、降圧剤、利尿薬やβ遮断薬が初期治療薬として服用、降圧効果が不十分な場合には、早期に他の薬物との併用を行うことが推奨されています。

この目標値の血圧130/80の血圧は、心血管リスクを39%、脳血管リスクを25%と下げると報告されているということです。そして、今時なのは、デジタル技術の活用として、初めて高血圧治療アプリがガイドラインに掲載され、血圧管理を目的としたスマートフォンアプリによる介入が提案されています。(ただし、この目標値の長期間の効果に関するエビデンスは不十分とされています。)

この目標値の血圧130/80の血圧は、心血管リスクを39%、脳血管リスクを25%と下げると報告されているということです。そして、今時なのは、デジタル技術の活用として、初めて高血圧治療アプリがガイドラインに掲載され、血圧管理を目的としたスマートフォンアプリによる介入が提案されています。(ただし、この目標値の長期間の効果に関するエビデンスは不十分とされています。)

日本高血圧学会ではわれわれ国民が、「高い血圧を下げるメリットを十分に理解していない」、「医療関係者も積極的な対応が十分にはできていない」ことなど指摘し、改訂では、作成初期段階から市民、患者、実施医師代表からも意見をきいたとのことです。現状況改善するために、医学的な基本事項や最新のエビデンスの説明だけではなく、国民、患者、医療関係者の血圧を下げる行動につながるようなガイドライン作成方針を取ったということです。

日本高血圧学会ではわれわれ国民が、「高い血圧を下げるメリットを十分に理解していない」、「医療関係者も積極的な対応が十分にはできていない」ことなど指摘し、改訂では、作成初期段階から市民、患者、実施医師代表からも意見をきいたとのことです。現状況改善するために、医学的な基本事項や最新のエビデンスの説明だけではなく、国民、患者、医療関係者の血圧を下げる行動につながるようなガイドライン作成方針を取ったということです。

参照:https://www.jpnsh.jp/guideline.html

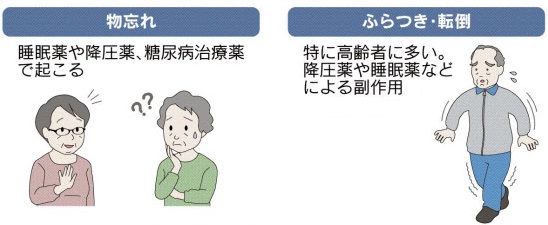

高血圧は血管の多い臓器(脳、心臓、腎臓など)へのリスクを高め、命にかかわると言われますが、高齢者が血圧を下げるため降圧剤を服用すると、 ふらつき、めまいなどで転倒のリスクが発生し易く、認知症の人は症状が悪化する報告も多々あります。今回の基準値改定で、さらに高血圧症の患者が増加することになると思います。血圧値をガイドラインの目標に合わせることで、数字に一喜一憂し、数値合わせが目的になってしまわないのかなと思い心配になっています。本来の人間の生活が、数値だけで明暗を分けるようにならないように、自分自身、血圧についてもさらに勉強したいと思いました。

ふらつき、めまいなどで転倒のリスクが発生し易く、認知症の人は症状が悪化する報告も多々あります。今回の基準値改定で、さらに高血圧症の患者が増加することになると思います。血圧値をガイドラインの目標に合わせることで、数字に一喜一憂し、数値合わせが目的になってしまわないのかなと思い心配になっています。本来の人間の生活が、数値だけで明暗を分けるようにならないように、自分自身、血圧についてもさらに勉強したいと思いました。

by 健幸運動志同士 みさぽん

クリックしていただくと順位が確認できます。