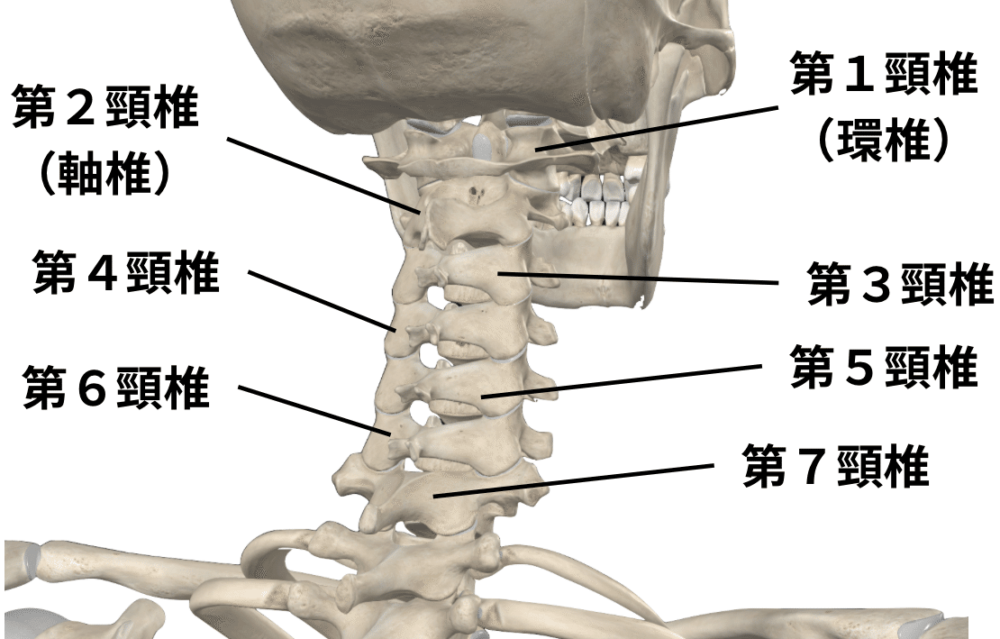

当方では、毎週木曜日に勉強会行っています。首の関節をテーマにスタッフが発表してくれた内容の時に、「あれっ」と思ったことがあり調べてみました。首の関節は、頸椎(けいつい)と呼ばれる7つの骨からできていて、屈曲、伸展、回旋、側屈などいろいろな方向にある程度自由に動かせます。

当方では、毎週木曜日に勉強会行っています。首の関節をテーマにスタッフが発表してくれた内容の時に、「あれっ」と思ったことがあり調べてみました。首の関節は、頸椎(けいつい)と呼ばれる7つの骨からできていて、屈曲、伸展、回旋、側屈などいろいろな方向にある程度自由に動かせます。

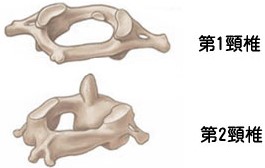

頸椎の中で上から二番目の軸椎と言われる椎骨(第二頚椎:2nd cervical vertebra)についての別名を喉仏(のどぼとけ)、仏の座禅(ほとけのざぜん)と呼ばれています。 遺骨としての軸椎が、後上方から見た時に坐禅する仏に見えたことに由来しています。歯突起の部分は仏さまが手を合わせて合掌しているように見えます。人生の中で骨上げをするのは、そうそう機会がないと思いますので、実際に見たことがない方も多いと思います。

遺骨としての軸椎が、後上方から見た時に坐禅する仏に見えたことに由来しています。歯突起の部分は仏さまが手を合わせて合掌しているように見えます。人生の中で骨上げをするのは、そうそう機会がないと思いますので、実際に見たことがない方も多いと思います。

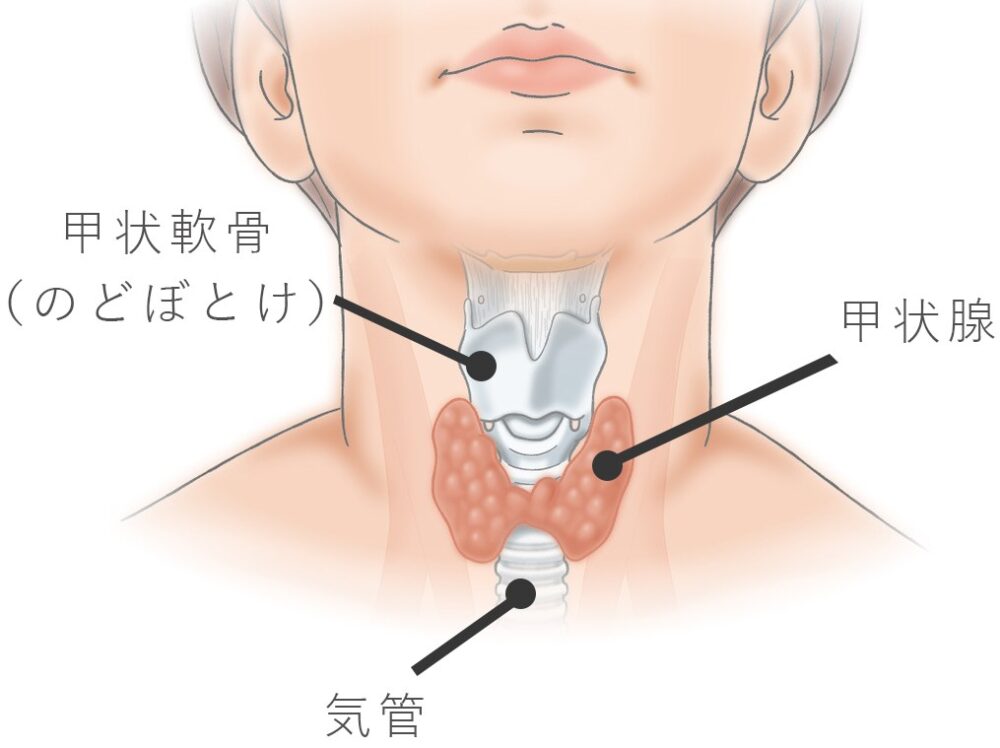

喉仏と聞くと、男性の思春期の頃から発達する咽喉の下に出てくる突起物を想像するのではないでしょうか。(私も間違えていました。) これは軸椎ではなく甲状軟骨と言われる軟骨になります。出っ張りの正体の正式名称は「喉頭隆起」と言い、甲状軟骨が喉の前面を覆うようにあり、声帯を保護する役割があります。この喉仏と呼ばれている喉頭隆起は、一般に男性のイメージが強いですが、女性にももちろんあります。男性は思春期に分泌される男性ホルモンの影響が大きく、甲状軟骨の成長を促進し、喉頭隆起を大きくする作用があり、目立って大きくなり、声も低くなります。女性の場合、男性ホルモンの分泌量は少ないため、甲状軟骨の成長は抑えられ目立たないですが、個人差があって中には大きい人もいます。

これは軸椎ではなく甲状軟骨と言われる軟骨になります。出っ張りの正体の正式名称は「喉頭隆起」と言い、甲状軟骨が喉の前面を覆うようにあり、声帯を保護する役割があります。この喉仏と呼ばれている喉頭隆起は、一般に男性のイメージが強いですが、女性にももちろんあります。男性は思春期に分泌される男性ホルモンの影響が大きく、甲状軟骨の成長を促進し、喉頭隆起を大きくする作用があり、目立って大きくなり、声も低くなります。女性の場合、男性ホルモンの分泌量は少ないため、甲状軟骨の成長は抑えられ目立たないですが、個人差があって中には大きい人もいます。

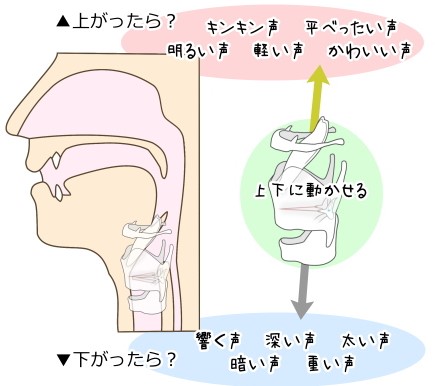

また、甲状軟骨の動きによって声帯が緊張や弛緩し、様々な音域を出すことが可能になります。そして、気管に異物が入らないように喉の入り口を保護する重要な役割も担っています。一般的に喉仏と言われる部分は、軟骨の為、火葬すると溶けてなくなりますが、第二頸椎である軸椎は残って、きれいな形で残っていれば生前に善行を積んでいた証などと言われています。

また、甲状軟骨の動きによって声帯が緊張や弛緩し、様々な音域を出すことが可能になります。そして、気管に異物が入らないように喉の入り口を保護する重要な役割も担っています。一般的に喉仏と言われる部分は、軟骨の為、火葬すると溶けてなくなりますが、第二頸椎である軸椎は残って、きれいな形で残っていれば生前に善行を積んでいた証などと言われています。

by 健幸運動志同士 みさぽん

クリックしていただくと順位が確認できます。