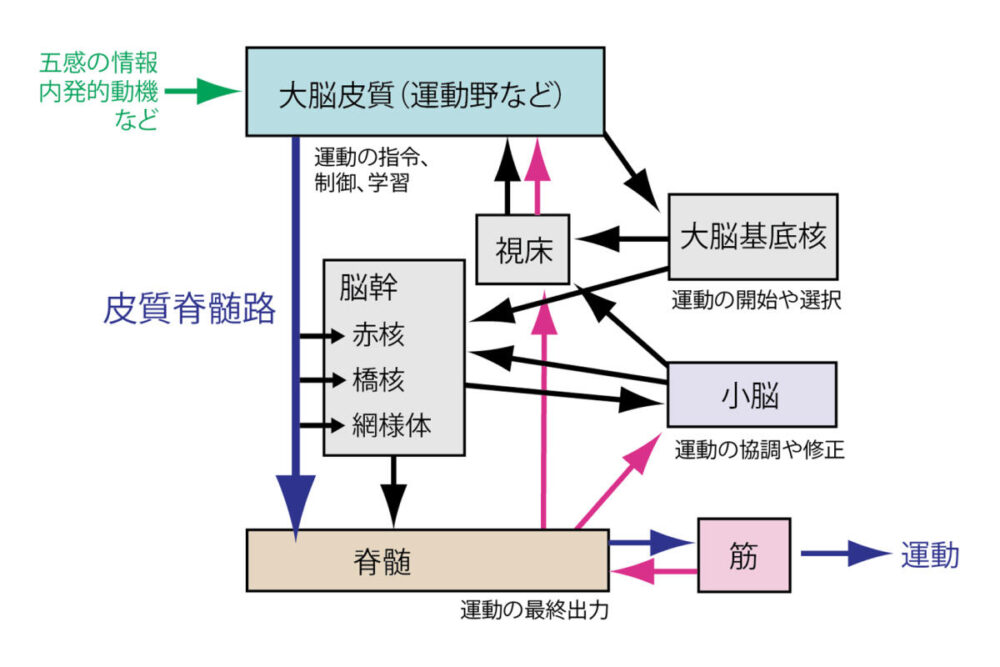

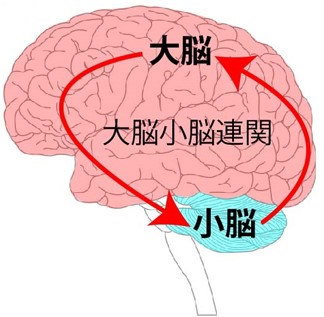

人間の体の動きを司る脳の働きをボクシングの試合に例えて、「大脳はセコンド」「小脳は選手」と極端な当てはめ方で紹介させていただきます。大脳は、運動の計画や準備など、運動の実行に関わる意識的な情報処理を行なっていると考えられているので、リングの外から指示を出すセコンドのような存在です。

人間の体の動きを司る脳の働きをボクシングの試合に例えて、「大脳はセコンド」「小脳は選手」と極端な当てはめ方で紹介させていただきます。大脳は、運動の計画や準備など、運動の実行に関わる意識的な情報処理を行なっていると考えられているので、リングの外から指示を出すセコンドのような存在です。 セコンドは、相手の動きを分析し、次の作戦を立て、「左ジャブを多めに打て」「次は距離を詰めてボディを狙え」というような指示をだします。つまり、大脳は「どう動くか」というプランニングを行う役割を中心としています。

セコンドは、相手の動きを分析し、次の作戦を立て、「左ジャブを多めに打て」「次は距離を詰めてボディを狙え」というような指示をだします。つまり、大脳は「どう動くか」というプランニングを行う役割を中心としています。

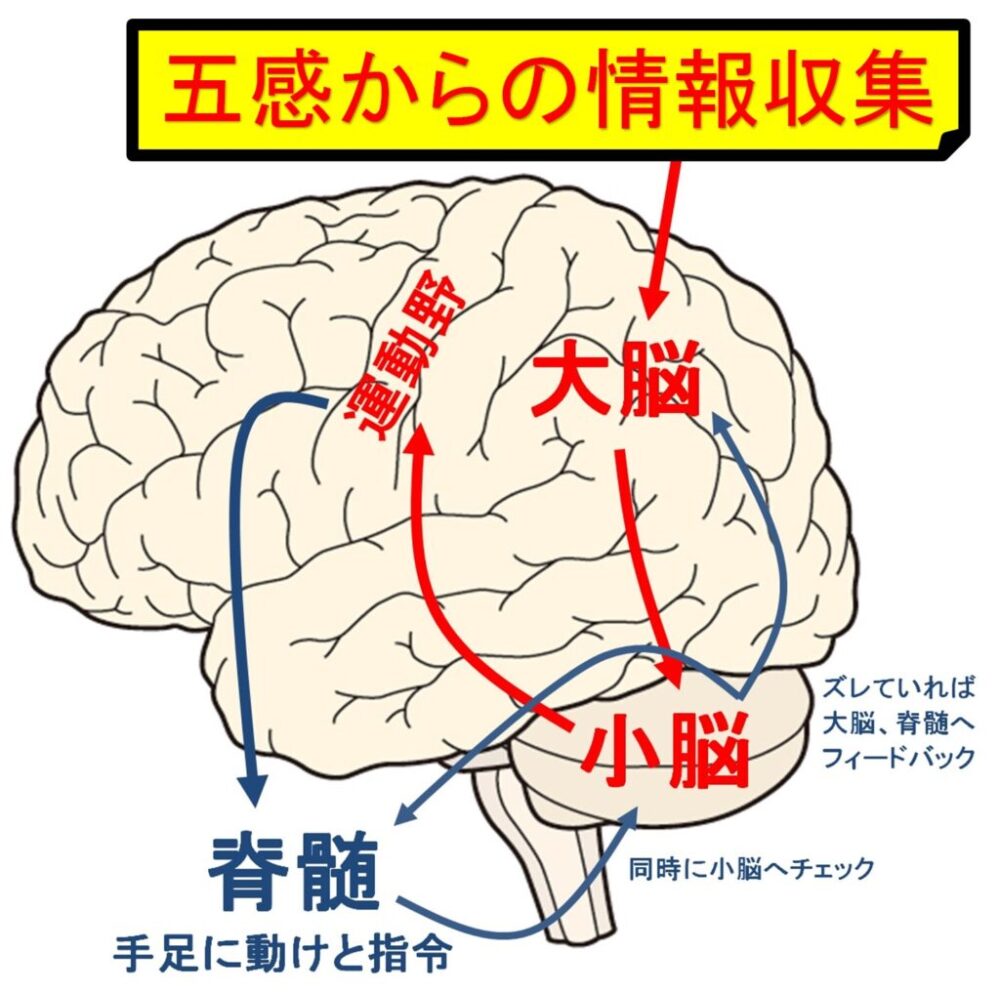

一方で小脳は、その指示を受けてリング上で実際に動く選手そのものです。 小脳は、視覚や触覚などのさまざまな感覚情報と脳から筋肉に向かう運動指令を統合してスムーズな運動を実現しているので、パンチはぶれずに相手に届き、フットワークもリズムよく続けられます。日々の練習を通じて体が自然に動きを覚えていて、無意識に正確に動けるのは、小脳の「運動の記憶」として積み重ねているからです。もし、小脳が働かないと、どんなにセコンド(大脳)が優れた戦略を立てても、選手はバランスを崩し、パンチは敵に届かず、試合になりません。逆に小脳だけが動いても、作戦の指示がなければただ闇雲に打ち続けるだけ。勝つためには両者の協力が不可欠なのです。

小脳は、視覚や触覚などのさまざまな感覚情報と脳から筋肉に向かう運動指令を統合してスムーズな運動を実現しているので、パンチはぶれずに相手に届き、フットワークもリズムよく続けられます。日々の練習を通じて体が自然に動きを覚えていて、無意識に正確に動けるのは、小脳の「運動の記憶」として積み重ねているからです。もし、小脳が働かないと、どんなにセコンド(大脳)が優れた戦略を立てても、選手はバランスを崩し、パンチは敵に届かず、試合になりません。逆に小脳だけが動いても、作戦の指示がなければただ闇雲に打ち続けるだけ。勝つためには両者の協力が不可欠なのです。

小脳もトレーニング次第でその働きを高められるので、バランス感覚を鍛える運動や、新しいスポーツに挑戦することは、小脳の神経回路を刺激し、動きの正確さや反応速度を向上させます。小脳が活性化すれば、単に運動がうまくなるだけでなく、姿勢の安定やケガの予防、さらには集中力や学習効率にも良い影響を与えることが分かってきています。まさに「小脳を強化すること」は、日常生活や仕事のパフォーマンスにも直結するのです。

小脳もトレーニング次第でその働きを高められるので、バランス感覚を鍛える運動や、新しいスポーツに挑戦することは、小脳の神経回路を刺激し、動きの正確さや反応速度を向上させます。小脳が活性化すれば、単に運動がうまくなるだけでなく、姿勢の安定やケガの予防、さらには集中力や学習効率にも良い影響を与えることが分かってきています。まさに「小脳を強化すること」は、日常生活や仕事のパフォーマンスにも直結するのです。

ボクサーである私は、「大脳はセコンド」「小脳は選手」と考えると、脳の働きがぐっと身近に感じられますが、他のスポーツしている人は、コーチと選手という捉え方でも良いと思います。私たちが普段当たり前のように体を動かせるのは、見えないところで戦略と実行が見事に連携しているからです。スムーズに動かせる身体を手に入れるためにも運動を習慣にしていただきたいと思います。

ボクサーである私は、「大脳はセコンド」「小脳は選手」と考えると、脳の働きがぐっと身近に感じられますが、他のスポーツしている人は、コーチと選手という捉え方でも良いと思います。私たちが普段当たり前のように体を動かせるのは、見えないところで戦略と実行が見事に連携しているからです。スムーズに動かせる身体を手に入れるためにも運動を習慣にしていただきたいと思います。

by 参鶏湯

クリックしていただくと順位が確認できます。